住みなれた自宅に長く居たいという高齢者は多いです。持ち家でも賃貸でもその気持ちは同様に強いと思います。

しかし、在宅生活にこだわり過ぎた結果ゴミ屋敷ということも少なくありません。夏の暑さや冬の寒さを上手にしのげず孤独死に至るケースもありますし、火の扱いを失敗しボヤや全焼ということもあります。

高齢者が所有する不動産にそれなりの経済的価値がある場合、金融機関や不動産会社が、リバースモーゲージ・実家信託・リースバックなどの不動産と金融を併せた商品の営業に来ることがあります。この不動産金融商品の営業に対し混乱したり、自宅を不当に取られたと裁判を起こす高齢者も少なくありません。

高齢者の住まいと不動産をめぐる諸課題について考えてみましょう。

目 次 (クリックするとジャンプします)

1.在宅か施設か、はたまた病院か?

長年住んだ家は住みやすいものです。どこに何があるかわかるし、段差や距離感にも慣れ、気持ち的にも安心できる場所だからです。

しかし、年とともに自立した生活を営むことが困難になる人もいます。そのような老化現象や病気を無視し、無理に在宅生活を生活することで、自らおよび周囲に悪影響を及ぼしてしまうこともあります。

かといって、要介護3になったからとか、認知症が中程度になったからということで、自動的に「はい施設」と処理するようでは知恵も工夫もありません。

「どうせ死ぬなら家がいい」という高齢者も多くいます。その気持ちをどこまで実現できるかが、キーパーソンやケアマネジャーの腕の見せ所と言えるでしょう。

施設に入れたら必ずしも負けということではありません。施設の種類も増えているので、気にいる施設に巡り合うこともあるかもしれません。

施設での生活の大半は、他の入居者との交流といえるでしょう。自分に合った入居がいるかどうかを事前に見極めるのは非常に難しい作業ですが、食事が美味しいとか、リハビリに強いとか、経営母体が病院であるとか大企業であるかということより、「どのような人が入っているか」を知ることは、充実した施設ライフにとって重要なことですので、できる限り事前に聴いてみるとよいでしょう。

施設に比べて費用が安い!という理由で病院を終の棲家にしようとする方もいます。しかし、病院は治療をするところですから、居場所として使うことは好ましくありません。「親を老人ホームに入れるとは何事だ」と思われるから「入院中なんです」と言うと体裁が保てるという風潮は一昔前の話、現在は、「安いからといって、治る病気でもないのに精神病院に入れたらしい」と言われてしまうことが多いように見受けられます。

2.老人ホーム紹介所について

いろいろな老人ホームが登場しています。介護の有無、看取りの有無、所有権の有無など、条件も様々です。そのような中から、住んだこともない老人ホームを一つだけ選んで、多額のお金を払うのは至難の業です。

ということで、「老人ホーム紹介所」なる相談窓口があるわけですが、老人ホーム紹介所も乱立しているので、「どの紹介所を通じて施設を選んだらよいかわからない」という声も聞かれます。

そこで、数ある老人ホーム紹介所に関し決定的な違いをお伝えします。

まず、老人ホームを無料で紹介してくれるところがあります。この場合、高齢者が入った老人ホームから紹介所に紹介料が払われるのが基本的なお金の流れになります。したがって、紹介所は、自分がもらえる紹介手数料が高いところから順次勧めてくるでしょう。

どこに入っても、それなりの紹介手数料がもらえるので、どこに入ろうが実はあまり関係ないという現実があります。

また、紹介手数料欲しさに、数か月ごとに、高齢者を、異なる老人ホームに紹介し、実際は引っ越しさせるところもあります。気分転換になって良い面もあるでしょうが、何のための紹介所なのか、わからなくなってしまうこともあります。

これに対し、老人ホームに入る高齢者自身から費用を頂き、入る側の目線で、どの老人ホームが最適かを一緒に選んでくれる老人ホーム紹介所もあります。

老人ホームから紹介手数料をもらわないので、どこを優先するとかしないとかは関係ありません。本人の状態や希望を聞き、3つほど候補先を用意し、一緒に見学に行ってくれます。体験宿泊などを通じ、気に入っても、「やはりここは違う」と思ったら、1年以内であれば、追加費用なく別の所を一緒に探してくれます。高齢者自身も、一度老人ホームに入っているので、何を気にしてホームを選べばよいか、それなりの目度がつき勘も働くようになっているでしょう。

お近くの老人ホーム紹介所が、数ある老人ホームの営業代行なのか、住むために入ろうとする高齢者側の目利きなのかを見極めてから相談、利用することをお勧めします。

3.高齢者の転居に関する調査研究

年を取ってから、引っ越してよかったと思うか、転居したことを後悔するかの違いは何だろう?という疑問に関する調査研究を紹介します。

結論として、知っているところに、元気なうちに引っ越すことが、新しい環境に適応するポイントのようです。

逆に言えば、要介護になってから、自分以外の人が選んだところに連れて来れられた人は、「こんな所は嫌だ、お金もかかるし」と思う傾向が見られるようです。

周囲の都合ではなく、本人と話し合い、早めの準備と行動が、高齢期の引っ越しや転居が成功のポイントかもしれません。

「都市部における高齢者の転居後の適応と関連要因」

工藤禎子ほか、日本地域看護学会誌、2006年

目的

転居高齢者の適応の状況と,適応の関連要因を明らかにすることを目的とした。

方法

一都市部の1年間の転入者全731人に質問紙を郵送し,回収した310通中299通を分析対象とした.分析は,適応群と非適応群に分け,生活変化・健康状態・ソーシャルサポート等の変数との関連についてχ2検定,t検定,多重ロジスティック回帰分析を行った。

結果

- 適応群は230人(76.9%),非適応群は69人(23.1%)であった。

- 非適応群は,年齢が高く(p<0.05),要介護認定を受け,転居の意志決定は非自発的,また転居先について「知らない場所だった」者が多かった(p<0.01).非適応群は,困ったこととして,経済的負担感,外出困難,家族への気兼ねをあげた者が多く,健康度自己評価,生活機能が低い者が多かった(p<0.01)。

- 適応群は,高齢者向けマンションへの転居者,住環境がよくなったと感じている者が多く,同居家族以外からのソーシャルサポートをもち,友人等との交流頻度が高い者が多かった(p<0.01)。

- 多重ロジスティック回帰分析により,転居先を知っていた者,同居家族以外のソーシャルサポートがある者,転居を自発的に決めた者,経済的負担感が少ない者,高齢者向けマンションへ転居した者ほど,適応が良好であることが明らかとなった。

考察

高齢者の転居においては,転居先の情報を得たり,心理的な準備が重要であることが示唆された。

4.高齢者を翻弄する不動産関係の商品

高齢者が所有する不動産をめぐり展開される代表的な商品を紹介します。実際に購入するか否かは別とし、このような商品があるということを抑えておきましょう。

ア.リバースモーゲージ

リバースモーゲージとは、「自宅を担保に、銀行等から生活資金を借り入れ、自宅の所有者が亡くなったら、銀行が自宅を売却し貸金を回収する」という仕組みです。

自宅に住みながら、原則、亡くなるまで住み続けられ、かつ、生活資金を賄うことができるので一見よさそうです。

しかし、借りることができる金額が自宅の価値の半分強程度であるという制限や、住んでいる間は利息を払い続けなければならないので、長生きするほど払う利息が大きくなるという負担が考えられます。

リバースモーゲージという商品を扱う金融機関は思いのほか多くありません。その理由として、長生きすればするほど資金回収の時期が遅れ金融機関が儲かるのが先送りされること、不動産価値の変動があるので金融機関の利益が不確定になること、などが考えられます。

イ.実家信託・家族信託

実家は親の名義であることが多いでしょう。

名義を、例えば長男名義に変更することで、長男が、実家を売ることができるようになります。ただし、実家を長男にあげたわけではないので、実家を売却して得たお金は長男ではなく親のものになる、という流れ全体を実家信託とか家族信託と言います。

自宅を信託の対象財産とするというこの商品は、ここ数年のブームと言える流れですが、どうしてこのようなことをするのでしょうか?背景には、4者の思惑が錯綜していると思います。

まず、親というものは実家に手を付けることができません。「先祖代々の家だから売らない」とか、「子や孫の誰かが住むだろうから売らない」という老親が多いからです。

そのような親に対し、自立し既に自宅を持っている子たちの中には、「もう誰も住まないし古いから、実家を売って、現金を得て、老人ホームに入ればいい」と言う意見もあるでしょう。また、「不動産を相続するより、親の代で売ってもらい残った現金を分けた方が相続の手続きが簡単」という視点も否めません。

このように、実家を巡る親子の意見の違いに目を付ける不動産業界と司法書士がいて、その人たちが、この、実家信託や家族信託というビジネスモデルを考案したというわけです。

不動産業界は、「家が動いてなんぼ」の世界ですから、実家は売らん!という老親とでは商売にならないので、息子さんに名義を移し、息子さんと取引した方が儲かります。

司法書士の本業は登記です。不動産が動けば名義が変わりますので、そこで一回仕事が発生します。さらに、不動産取引を経て高齢者のいる家族と面識を持っていれば、その後発生する相続や遺産分割という第二の仕事ももらえるかもしれません。

ということで、実家信託や家族信託は、老親・子・不動産業界・司法書士の4者の思惑が、ややもすると、家の所有者である親の意向に反し、自宅を処分したい人たちの都合による商品といっても過言ではないと思っています。

実家を転売しやすい実家信託や家族信託をめぐっては、老親と信託契約を結んだ例えば長男と、その契約を知らなかった他の兄弟姉妹の間で争いになり、当の老親が子供たちの間に挟まれてしまったというケースも少なくありません。

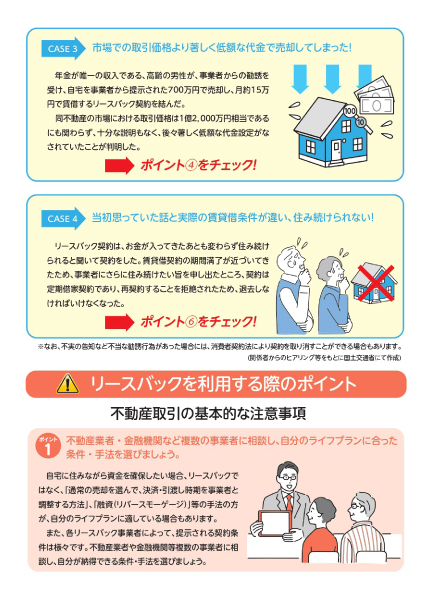

ウ.リースバック

リースバックとは、自宅を買った人から借り戻すという仕組みです。

自宅を売るのでそれなりの現金が手に入ります。その中から賃料を払うことになるわけですが、一般的に、「安値で買いたたかかれる」という押し買いリスクがあると言われています。また、払い続けなければいけない家賃が生活費を圧迫し、いずれ払えなくなり出ていかなければならないというケースも散見されます。

国土交通省が「住宅のリースバックに関するガイドブック」を出しています。リースバックのトラブルに関する記述を見てみましょう。

※PDFにカーソルをあてると下部にページめくりボタンが出現します。

※国土交通省サイトPDF:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001489269.pdf

5.ゴミ屋敷は病気のせい?

いつの間にかゴミ屋敷になってしまう高齢者は少なくありません。モノを大事にする習慣がある一方、「いつかやる」「少しずつ自分でやる」と言いながら、片づけられない事実を否認する心境に陥って久しくなり床が見えず、窓が開かない状態になってしまう人もいます。そのような状態でも、本人にとっては不都合がないことも多く、在宅生活を支援するにあたっては、何とか解決したいものです。さて、「ディオゲネス」という哲学者をご存じでしょうか?自由な生活を求め、贅沢を拒否し、樽の中で生活して回り、物を溜め込んだといわれるキュニコス派(犬儒学派)の創始者です。その名をとって、ゴミ屋敷になってしまう、特に一人暮らし高齢者を「ディオゲネス症候群」と呼びます。病気ですから治療可能かもしれず、一日でゴミ屋敷になるわけでないので、下記の論文のサマリーを参考に、在宅生活に固辞する高齢者に同様の傾向が見られたら専門医に診てもらいましょう。もしかしたら、「ゴミ屋敷だから施設や病院」という流れから、「治療し症状が緩和したら大掃除、断捨離を経て、在宅生活継続」という流れにもっていけるかもしれません。

「行動異常型前頭側頭型認知症によるDiogenes症候群の1例」

大西陽之ほか、精神神経学雑誌2022年

Diogenes症候群(DS)は,1975年にClark, A. N.らがセルフネグレクトによる不衛生な外見を示し,汚い,散らかった家で生活しているが羞恥心を示さない高齢者に対して提唱した神経行動症候群である。今回,われわれは行動異常型前頭側頭型認知症(bvFTD)によるDSの1例を経験した。

症例は56歳男性.X-3年から脱抑制行動,X-1年からアパシー,共感や感情移入の欠如,固執・常同性,食事嗜好の変化が出現したため,X年に当科受診となった。

浪費を行い,数百万円の借金を作っていた。また,電気とガスが止まり半年間ほとんど入浴しておらず,食べかけの弁当などの大量のゴミで自宅の床は覆われていた。

神経心理検査において前頭葉機能低下,頭部MRIおよび脳血流SPECTでの前頭葉の萎縮,血流低下を認めたため,bvFTDによるDSと診断し,施設入所に向けての環境調整を行った。bvFTDによるDSの症例報告は本邦では過去にない。

本症例では離婚前にbvFTDを発症していたが,DSが生じたのは離婚後であるため,配偶者の存在が発症に対し予防的に働いていたと考えられた。

また,DSの患者は援助を拒絶する傾向があり介入が難しいとされるが,本症例では物の廃棄や介入に従順であった。

先行研究と併せて,bvFTDによるDSに対しての介入は効果的である可能性が示された。

DSは,本人の生命予後悪化だけでなく周辺住民への被害も引き起こす可能性があるため早期介入が重要である。ゴミ屋敷への対応に苦慮している市区町村は多く存在しており,症例の蓄積と早期発見・介入の確立のためには各自治体と医療機関の連携が求められると考えられた。

症例報告については患者と家族の同意を取得し,プライバシー保護に留意した。