目 次 (クリックするとジャンプします)

1.自分のお金を自由に下ろせない実情

75歳以上になって自分のお金を下ろそうとすると、「何に使うのか」と聞いてくる銀行は少なくありません。これに対し、多くの高齢者は、「失礼だ」と憤慨します。

どうして銀行はそのような態度を取るのでしょうか?関連する記事があるのでご紹介します。

「75歳以上のATM利用、上限30万円に…特殊詐欺対策で警察庁検討」

2025年3月25日 読売新聞

特殊詐欺被害の急増を受け、警察庁が、75歳以上によるATM(現金自動預け払い機)の1日あたりの利用限度額について、引き出し、振り込みとも30万円に制限する方向で検討していることがわかった。犯罪収益移転防止法の関連規則の改正に向け、全国銀行協会などと調整を進めている。

ATMの利用限度額は現在、各金融機関の自主的な取り組みとして、「引き出しは1日50万円」「振り込み・振り替えは1日100万円」などと決められている。制度で一律に制限すれば初めてとなる。

特殊詐欺事件では、犯罪組織が高齢者らを電話でATMに誘導し、指定口座に振り込ませる手口が長年続いている。被害は年々深刻化しており、昨年の特殊詐欺被害は前年比1・6倍の約721億円(暫定値)に上り、過去最悪となった。

特に高齢者が狙われており、昨年は被害者2万951人(法人を除く)のうち、約45%に当たる9415人が「75歳以上」だった。

政府は特殊詐欺被害の急増を受け、昨年6月の犯罪対策閣僚会議で、高齢者のATMの利用制限や、金融機関による口座のモニタリング強化を推進する方針を明らかにしていた。

ただ、支店の統廃合を進める金融機関側からは、窓口業務の負担増を懸念する声もある。利用者にとっては、利便性の低下につながりかねない。このため、警察庁は、年金支給額などを考慮して制限額を1日30万円とした。出入金が多い個人事業主らについては、例外的に制限の対象外とすることも検討している。

今後、同法施行規則などに、利用制限の内容を盛り込み、意見募集を経て改正したい考えだ。警察幹部は「利用者の利便性に配慮し、金融機関側の負担も抑えられるよう、引き続き協議していく」としている。

一方、大阪府議会では24日、過去3年間にATMで振り込んだことがない70歳以上は、振り込み限度額を1日10万円以下にすることを義務化する条例改正案が可決・成立した。府内で高齢者が携帯電話で通話しながらATMを操作することも禁じ、事業者に必要な措置を義務付ける。通話禁止の義務化は全国で初めて。

この記事を読んで、「だったら仕方ない」「ありがたいことだ」と思うか、「私は大丈夫」「悪質商法のせいで、なんでこちらが制約を受けないといけないのか」と思うか、「悪質商法を理由に銀行が保有資金の流出を抑えたいだけ(銀行の都合に過ぎない)」と思うか、はたまた「何も思わない」か、は人それぞれでしょう。

2.作品に見る現代の高齢者が置かれた状況

「姥捨て山」というお話を聴いたことがある人は多いでしょう。高齢者を山に捨てるという、古今和歌集からあるお話で、老後の生きづらさを教える代表作と言えます。

「PLAN75」という映画を見たことはありますか?主演は倍賞千恵子さん。国会で可決した「75歳になると自らの生死を選択できる制度」をめぐり、高齢者、受付窓口となる自治体、コールセンターの職員の葛藤が、描かれた作品となっています。現代日本で高齢期を生きることを考えさせてくれる作品と思うのでご興味ある方は是非ご覧ください。

「PLAN75」予告動画(1分32秒:無料)https://happinet-phantom.com/plan75/

「パーフェクトケア」という映画を見たことはありますか?舞台はアメリカ、裁判所から選ばれた女性弁護士の後見人が、良い人のふりをして、自分が担当する高齢者を施設に入れ、施設から手数料を取り、さらに、高齢者の自宅を売りに出し、そこでも手数料を取るなどして、後見人として儲けまくるというお話です。映画では、「高齢者=合法的な金のなる木」と評されており、アメリカにおける成年後見人の裏事情をわかりやすく伝えてくれます。「れむ」という漫画をご存じでしょうか?日本でも同様、悪質な後見人は少なくなく、その様子が赤裸々に描写されています。また、老人ホームの裏事情もリアルに描かれた作品と言えるでしょう。この作者は、かつて、障害者の問題を漫画で世に伝えた方で、この度、高齢者問題を世に出すと言うことで、力が入ってる様子です。単行本も出ているので、読んでみると良いでしょう。

「パーフェクトケア」予告動画(1分25秒:無料)https://happinet-phantom.com/plan75/

「れむ」という漫画をご存じでしょうか?日本でも同様、悪質な後見人は少なくなく、その様子が赤裸々に描写されています。また、老人ホームの裏事情もリアルに描かれた作品と言えるでしょう。この作者は、かつて、障害者の問題を漫画で世に伝えた方で、この度、高齢者問題を世に出すと言うことで、力が入ってる様子です。単行本も出ているので、読んでみると良いでしょう。

漫画「れむ」(おためし無料)https://bigcomics.jp/series/430b0bbd099b2

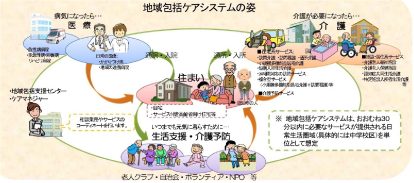

3.地域包括ケアシステムの功罪

介護保険制度が始まって5年がたった2005年、地域包括ケアシステムという概念が提唱され、はや20年が経ちました。具体的には、地域包括ケアシステムと称し、生活支援・介護予防・住まい・介護・医療の5つを、地域在住の高齢者に、途切れることなく提供していこうという、供給側のネットワークの仕組みです。

よどみなくことが進むので良さそうに見えるのですが、地域包括システムが逆に、高齢者の自由な生活の足かせになるケースが増加しているようです。

実際、「みんなに見張られている感じがする」、「どこに行っても情報が流れている」、「地域包括ケアシステムという檻の中に入れられ物のように扱われている気がする」とこぼす高齢者が増えています。

地域包括ケアシステムの中で働く人たちの中にも課題意識を持っている人は少なくありません。高齢者を、この仕組みの中に入れればよいという教えに違和感を覚え、「いつの間にか、本人のために何が良いのかを考えなくなってしまった」、「地域包括ケアシステムにご本人を乗せればいいというこなし業務ばかりになってしまった」と反省する方も少なくありません。

さらに、問題があります。それは、地域包括ケアシステムの中心である、住まい、医療、介護事業者が、高齢者に、「キーパーソンがいないなら、保証人を立ててください」と伝え、身元保証会社を紹介してくる実情です。

4.身元保証会社をめぐる諸問題

- ●施設に入所したり病院に入院するときの保証人になってあげます(これで安心して施設にも入れるし入院もできますよ!)

- ●認知症になった時の後見人になってあげます(これで認知症になっても財産管理や費用の支払いは安心です!)

- ●亡くなった時の葬儀や供養もお任せください(これで安心して永眠できるでしょう!)

ということで、身元保証・成年後見・死後事務の3点セットを販売する業者さんが非常に増えています。

会社によりますが、数十万円から数百万円を事前に預ける仕組みです。

しかし、数年前、身元保証業界大手の会社が、高齢者から預かっていたお金を使い込み、倒産してしまいました。こうなると、誰を信じてよいのかわからなくなるのは当然でしょう。

身元保証・成年後見・死後事務の3点セットにあわせ、寄付遺贈も増加しています。要するに、遺言を書いて、亡くなった後のお金を分配するわけですが、身元保証会社がもらう場合も少なくありません。

こうなると、人生の後半の全てをその保証会社に託し、地域包括ケアシステムという限定された空間で、見守りといえば聞こえは良いですが、見張られた生活を余儀なくされるという声の真実性もわかる気がします。

身元保証会社が遺産をもらうことについて、「法人として高齢者の遺産をもらうのは公序良俗に反するから、そのことが書いている公正証書遺言は無効である」という判決が下された事例もあります。しかし、そのまま有効となるケースの方が圧倒的に多い実情です。

確かに、いろいろなサポートをしながら月に3万円とか5万円をもらうより、一度に数百万円、数千万円、数億円が入ってくる寄付遺贈の方が効率が良いと言えます。そう考えると、身元保証・成年後見・死後事務は、寄付遺贈のためのプロローグ、食事で言えば前菜に過ぎないともいえるのかもしれません。

身元保証会社に関しては、

- ●契約するまでは優しく丁寧だったのに、契約した後は連絡がない

- ●解約しようと思ったら、こわもての男性に囲まれて怖かった

という高齢者からの相談を受けることも少なくありません。

他方で、

- ●仮に解約しても他に良いところがあるとは限らないから我慢する

- ●今となっては嫌だけど契約した私がいけない、なるように任せる

という方も少なくない実情です。いわゆるおひとりの内情を感じざるを得ない相談対応になることがしばしばです。

5.身元保証に関する課題提起

身元保証ビジネスに関する苦情が多いのか、消費者庁が、

「身元保証」や「お亡くなりになられた後」を支援するサービスの契約をお考えの皆様へ

caution_018_180905_0001

※PDFにカーソルをあてると下部にページめくりボタンが出現します。

消費者庁サイトPDF:

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_018/pdf/caution_018_180905_0001.pdf

というパンフレットを作成し交付しています。

資料は、全部で8ページなので、ざっと目を通して頂ければよいのですが、まず、この資料では、高齢者サポートサービスとして、以下の3つの内容を掲載しています。

| サービスの名称 | サービスの内容 |

| 日常生活支援 | 緊急時の親族への連絡や買い物の手伝い |

| 身元保証 | 医療機関や介護施設等に入る際の費用の支払い保証 |

| 死後事務 | 遺体の確認・引き取り、住んでいた部屋の原状回復など |

そして、それらのサービスが必要なケースとしてAからDの4つを挙げています。

Aさんはご高齢の夫婦2人暮らしです。子どもはおらず、知り合いも減ってきて、これからのことを考えると不安になりますが、頼りになる相手がいませんでした。そんな時、テレビで、会費を払えば困ったときに助けてくれる高齢者サポートサービスがあることを知りました。

夫婦2人で地域包括支援センターに相談し、話し合った結果、病院に入院したときの身元保証、死後の事務手続き、体調が悪くなったときの生活支援を利用したいと思い、高齢者サポートサービスの検討をはじめました。

Bさんは1人暮らしです。少しの貯蓄と年金があり、普段の暮らしには困っていませんでした。入院した時に保証人が必要と言われ、病院で情報提供を受けて高齢者サポートサービスを契約しました。

退院後にも継続できる契約だったので、続けるのかと聞かれて不安になり、消費生活センターに相談しました。事業者から改めて説明を聞き、自分の年金・貯蓄額を比べた結果、自分でも支払える金額だと納得し、契約を継続することにしました。

Cさんは1人暮らしです。元気ですが、歳を取るにつれて、誰かに手伝って欲しいと思うことが増えてきました。いざというときのことも心配です。

そんなとき、雑誌で高齢者サポートサービスを知りました。身元保証や死後の事務をサポートしてくれるのはありがたかったですが、自分の住む地域では日常生活支援のサービスを提供できないと回答があったので、身元保証と死後事務のみの契約とし、日常生活支援のサービスは別の事業者を探してそちらを利用することにしました。

Dさんのお父さんは、遠方で1人で暮らしています。先日、玄関で倒れているところを近所の方が見つけて入院しました。幸い、一命をとりとめました。

Dさんは、この時初めてお父さんが高齢者サポートサービスを契約していることを知りました。Dさんは高齢者サポートサービスを知らなかったので不安になり、お父さんと話し合いました。その結果、今度またいざという時に迅速に入院手続きを含め対応できるよう、契約している高齢者サポートサービスの連絡先を冷蔵庫に貼り付けておくことにしました。

以上、よくあると言えばよくある状況の方ばかりですが、本当に高齢者サポートサービスが必要でしょうか。筆者からすれば、サービスを使わなくても大丈夫なケースばかりに映ってなりません。

資料の途中に、「お悩みごとを抱えて誰に相談したら良いか分からない時は、すぐに契約するのではなく、本当に高齢者サポートサービスが必要かどうかを含め、まずは地域包括支援センターに相談しましょう。」とあります。しかし、実際に、その地域包括支援センターから紹介された身元保証会社とトラブルになっているケースもある実情です。

何が一体正解なのか皆目わからない、それが、高齢者を取り巻く環境事情と言えるのではないでしょうか。