遺言を書き残すのがブームになっている雰囲気があります。

そこで、自分らしい遺言に関する適切な考え方と実務を学びましょう。

まず、遺言を書かなければ、遺産は、法律で定められた人に、法律で定められた配分で、遺産が分配されます。法律で定められていない人に、あるいは、法律と違った配分で、遺産を渡したい場合、遺言を書かなければその気持ちは実現できません。

ただ、遺言を書く際、単に、この人にこれ、あの人にこれ、だけでなく、「どうしてそのようにしたか」という気持ちまで書くと、遺された人にとって味わいのある遺言になります。

なお、強引に書かせた遺言、判断能力がない時に書いた遺言は、その有効性をめぐり、遺された人たちの喧嘩の元になりかねませんのでくれぐれも気を付けましょう。

目 次 (クリックするとジャンプします)

1.遺言の歴史と最新動向

遺言を書く習慣は、紀元前500年(2500年ほど前)、古代ローマで始まったようです。当時は、家族だからもらえるという「家督相続制度」はなかったので、遺言を書いておけば、誰にでもあげることができました。

日本では、757年、奈良時代の、日本初の憲法ともいえる養老律令に遺言書制度が登場します。

その後、武家社会の時代には、嫡子に単独相続させて財産の散逸を防ぐとともに一族一家を統率させるようになり、明治時代に民法で家督相続が制度化されて、遺言が無くても長男が全部持って行くルールとなりました。

そして、第二次世界大戦後、長男だけではなく、配偶者や他の子ももらえるルールができ現在に至ります。配分の動向として、子より配偶者に多く割り当てられるようになっています。背景に、親の世話をしない子に残す必要はない、自立してお金に余裕がある子にお金は要らない、子どもに頼らず老後は夫婦の責任で賄いましょうという考えがあるのかもしれません。

しかし、熟年離婚なども増え、家族の在り方も変わっているので、法定相続にしてもワンパターンではなく、いくつかの配分パターンから選べるようになっても良いと思いいす。

遺言書の作成と保管方法は、自分で書いて自分で保管するパターン、自分で書いて法務局で保管してもらうパターン、公証人に書いてもらい公証役場で保管してもらうパターンの3つがあります。財産の目録についてはパソコンで作成しても良いようになりましたので、自分で書くパターンが増えるかもしれません。

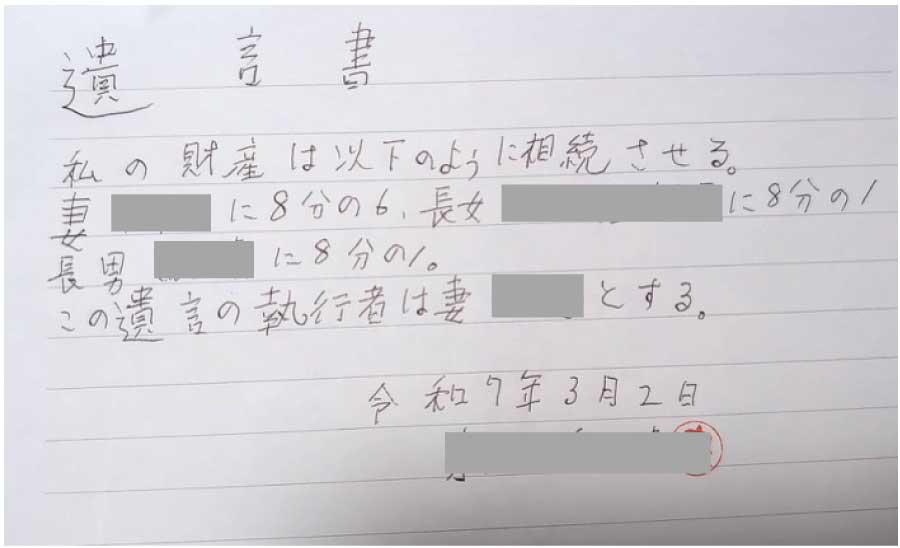

①自分で書く遺言の実例

このケースの家族構成は、遺言を書く人(夫)、その妻、そして子供2名でした。

法律で決まっている遺産をもらえる人も妻、長女、長男です。

法定で決まっている配分は、妻1/2、長女と長男はそれぞれ1/4です。しかし、ご主人は、妻により多く相続させ、子にはその分少なくて良いと考えていました。いっそ子供たちには0という思いもありましたが、遺留分と言って、もらう権利のある人は、最低でも、法律で決まっている配分の半分をもらうことができるので、法律で決まっている1/4の半分の、1/8ずつとしました。

財産は、不動産と預貯金と株がありますが、どれを誰にあげるという方式ではなく、割合で示すことにしました。というのも、不動産は住み続けるから良いとして、預貯金や株は、変動することがあると思ったからです。

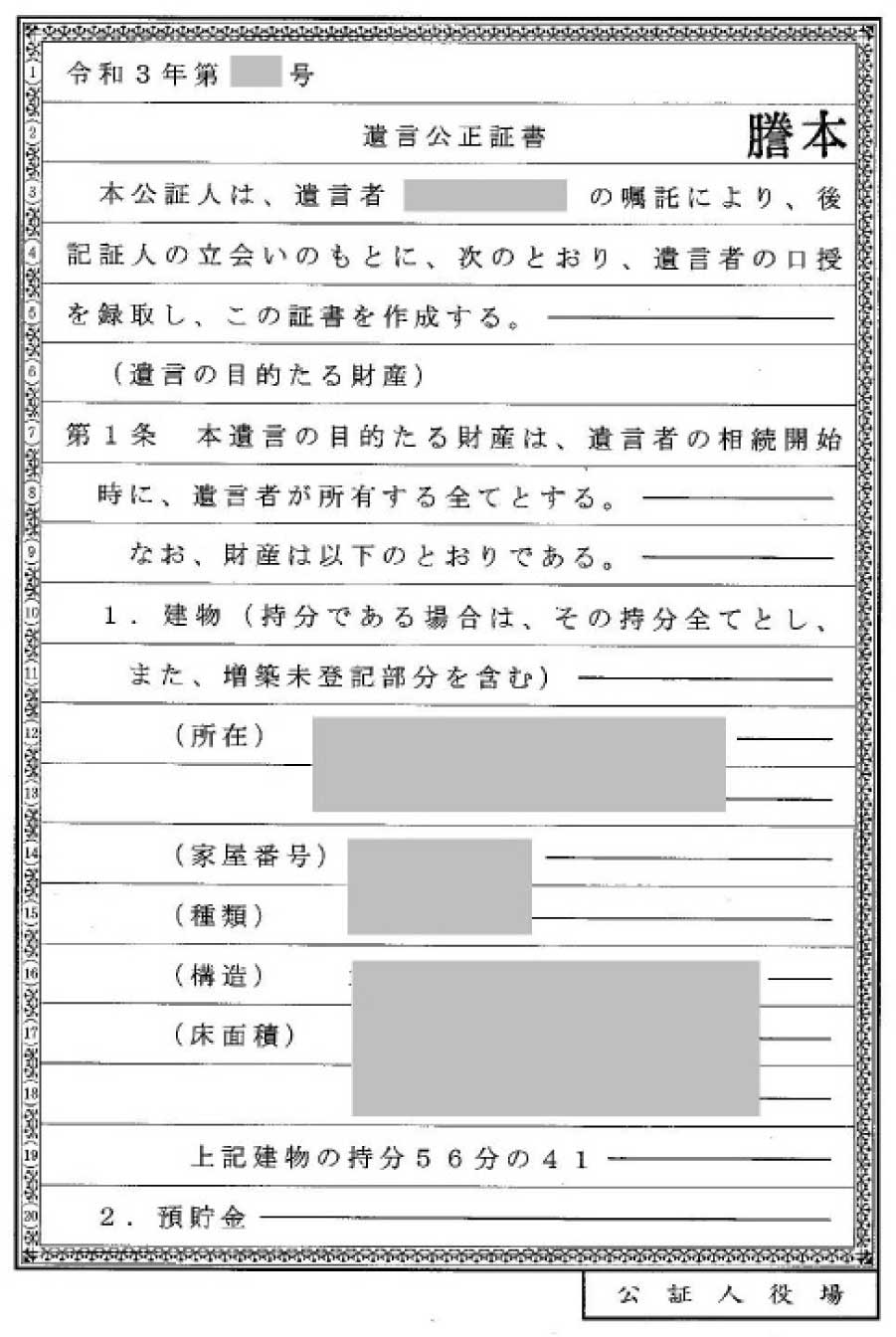

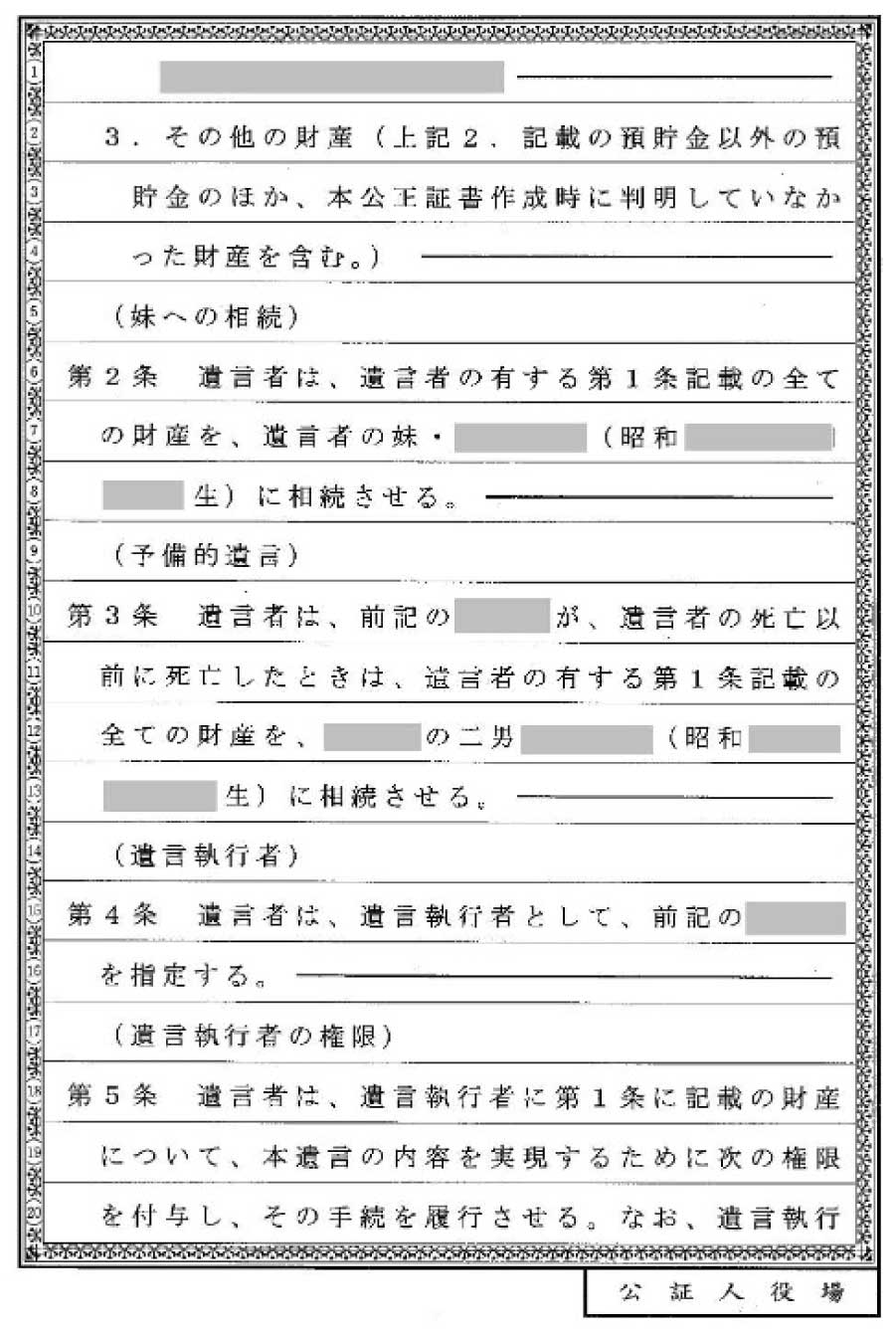

②公証人に書いてもらう公正証書遺言の実例

この例は、公証人が、遺言者の病床で、遺言者の言葉を聞き取りして(口授)作成したものです。遺言者には配偶者と子がなく、長年介護をしてくれた妹にすべての財産を相続させるという内容となっています。

③書いた遺言の内容を変えたい時

自筆証書遺言はいつでも書き換えができるので、毎年誕生日に書き換える人もいます。自筆証書遺言は自分で文面を訂正することもできます。訂正したいところを二重線で消し新たな内容を書き加え、訂正したページの欄外に「〇字削除〇字加入」と書いて押印してください。訂正箇所が多い場合は、いっそ新たな遺言書を作りなおした方がよいでしょう。遺言書は一番新しい日付のもの一つだけが有効なので、前の遺言書は自動的に撤回され無効になるからです。

法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している場合は、前に預けた遺言書を返却してもらい、新たに作成した遺言書の保管申請することで内容の変更が確定します。

公正証書遺言の場合は、公証役場で新たに作り直すことになります。前と同じくらいの公証人手数料がかかるので、費用をかけたくないなら、公正証書遺言書はそのままにしておいて、新たな日付で自筆証書遺言書を作るのがよいでしょう。自筆と公正証書の法的効力は同じなので、どちらが優位ということはありません。

④書いた遺言そのものを無しにしたい時

自筆証書遺言を無しにしたい時は、破り捨てればいいです。

法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している場合は、法務局に「遺言書の保管の申請の撤回」をすることで、預けていた遺言書を返してもらえます。返してもらい破り捨てましょう。

公正証書遺言をなかったことにするなら、公証役場に行って公証人の面前で

「遺言を取り消したい」と申し出れば、撤回を証明する公正証書を作ってくれます。

遺言の内容を見た家族が、遺言を破ったり破棄した場合相続人が遺言書を見て、自分の相続分に不満があるからと破棄した場合、原則、その人は相続欠格者となり相続権を失い、その人の相続分は他の相続人で分けることになります。

また、私用文書毀棄罪に問われる場合がありますので、かんしゃくを起こさないようにしましょう。

刑法259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の拘禁刑に処する。

⑤せっかくの遺言が無効になるケース

「あの時親父はボケていた、だからこんなもの無効だ!」という、遺言を書く能力を争点に、裁判が起こされることがあります。

しかし、認知症だったからといって必ずしも遺言が無効になるとは限りません。認知症でも残存能力はあるからです。そのような場合、遺言を書く日か、その前後に、「遺言を書く能力はあると思われる」という一筆を主治医や、複数の医師から貰っておくと裁判に有利になるでしょう。

成年後見制度を使って被後見人となった親が、後見人が付く前に書いた遺言書について、「書いた当時は既に認知症だったから無効だ!」と、後見人が本人を代理して子を訴えたというケースもあります。訴状を見ると、親が子を訴える形となっておりいびつに映ります。このような場合、遺言の対象から外された子どもが、後見人とタッグを組んでいる場合が多く、親の心子知らず&後見人知らずと思うことしばしばです。

能力問題に限らず、無理やり書かせた遺言書は無効となり、脅迫した相続人は相続欠格になります。遺言書の有効・無効の争いは相続人の間で裁判をして決着させることになります。多くは親の財産を巡る子ども同士の喧嘩で、天国の親がどう思っているのかと残念に思うことしばしばです。

⑥遺言執行者と遺族のトラブル

遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を実行する役割の人です。

遺言書に「遺言執行者は〇〇とする」と書いて指名すれば、遺言者の死亡と同時にその人が執行者に就任します。

遺言執行者がいれば金融機関は解約手続きにすんなり応じてくれますが、決められていなかった場合は、相続人が家庭裁判所に「遺言執行者選任申立て」をして、裁判所に遺言執行者を決めてもらうことになります。選任されるのはほぼ弁護士か司法書士が主で、相続財産から報酬を払うことになります。

さて、遺産を扱う遺言執行者には以下の義務が課せられています。

- ア 相続発生後速やかに任務を開始すること

- イ 自分が遺言執行者に就任したことと遺言書の内容を相続人全員に通知すること

- ウ 財産目録を作成して相続人全員に交付すること

- エ 金銭等相続財産を遺言書どおりに相続人や受遺者に引き渡すこと

- オ 執行が完了したらその内容を相続人全員に報告すること

- カ 相続人の排除、子の認知等遺言書に書かれたことを実現する手続きをすること

- キ 善良な管理者の注意義務

しかし、遺言執行者がこれらの義務を守らないために、

- ⚫️相続人が遺言執行者の存在を知らない

- ⚫️遺言書の内容を知らない

- ⚫️知らぬ間に預金が解約されていた

- ⚫️不動産の名義が変えられていた

などの疑問や不満が噴出することがあります。

課された義務に反して遺言執行者が相続人に損害を与えた場合、相続人は、裁判所に解任を申し立てたり、損害賠償請求損害ができます。

一方、相続人には、遺言執行者の仕事の邪魔をしてはいけないというルールがあります。

民法1013条 遺言執行妨害の禁止

第1項 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

第2項 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

遺言執行者は、独立した権限を持ち、特定の相続人におもねることなく粛々と遺言の内容を実現するべきです。しかし、遺族とトラブルにならないようにするには、まず、遺言執行者が相続人に対し就任の挨拶を丁寧にすることが肝要です。遺産を扱う役割とはいえ、故人の遺志を思い、遺族の心情に配慮することも円滑な遺産の引き渡し業務に重要な側面と言えるでしょう。

⑦遺言に関連する死因贈与について

特定の人に財産を継がせる方法として、生前贈与と死因贈与があります。

生前贈与は、生きている間に財産を無償であげる契約で、死因贈与は、「私が死んだらこの財産をあげる」とする条件付きの契約です。

「死んだらあげる」という意味では遺言でする遺贈と死因贈与は似ていますが、死因贈与は契約なので、生きている間、しかも意思が明確なときにすることになります。契約なので、「あげるけどこれに使いなさい」という具合に使い道の条件を付けることもできます。また、契約ですから、生きて、意思表示ができる間は死因贈与契約の解除もできます。

契約の効力が発生したとき、当然ながら贈与者(あげる人)は亡くなっているので、死因贈与契約における受贈者(もらう人)は、法律で定められた相続人から財産の引き渡しを受けることになります。

相続人の協力がないと契約が実現されないのが難点ですので、死因贈与契約に死因贈与執行者を書いておくか、書いていない場合は、家庭裁判所に死因与贈与執行者の選任申立てをすることで、執行者に、契約の内容を実現してもらうことができます。

⑧遺言に関連する養子縁組について

子がいない場合や少ない場合、相続税対策などもあり、養子縁組をすることがあります。具体的は、家の財産を継がせるために、甥姪など法定相続人でない人を養子にするわけですが、いわゆるおひとり様、資産家、家督相続の考えが根強くある高齢者が養子を取ることが多い印象です。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、ここでは普通養子縁組の仕方について概要をお伝えします。

養親または養子の本籍地の役所窓口に養子縁組届を提出します。届出書には証人(成人2名)の署名押印が必要ですが、手続き自体は難しくありません。当事者の意思が確認でき、書類上の不備がなければ受理されますが、特に養親が高齢の場合、役所は慎重に本人の意思を確認します。本人が窓口に来れば聴き取りをし、本人が来なければ後日聞き取り調査をする場合があります。

重度の認知症の高齢者が、事情を理解しないまま署名させられ、後に縁組無効の訴訟になるケースもありますので、縁組することについて本人に、ある程度明確な意思があること、その意思を表示できることが重要になります。

⑨遺言ビジネスの費用

遺言書作成を生業とする弁護士等専門職は多いです。資格によっては、遺言書作成をきっかけに、遺言執行、不動産登記、相続税申告、弁護士の場合は後の紛争の解決と仕事を拡げられ、その分多くの報酬が見込める美味しい仕事と言えるからです。

また、遺言執行は、未成年者と破産者を除き、遺言書で指定すれば相続人でも他の身内でも友人でもなれます。しかし、「遺言執行は難しいですよ」「平日銀行に行くのは大変でしょう」「私がしてあげますよ」という営業トークに誘われ、遺言書作成だけだったはずが遺言執行まで頼んでしまうことが少なくないようです。

専門職に遺言書作成と遺言執行を頼むといくらかかるでしょう。同じ仕事なのに、資格と金額によって金額が異なるようです。財産額を5,000万円とした場合の遺言書作成と遺言執行の相場費用を一覧にまとめたので、ご覧ください。

| 職種 | 遺言書作成料 | 遺言執行報酬 |

| 公証人 | 43,000円 | 執行しない |

| 弁護士 | 300,000円 | 1,000,000円 |

| 司法書士 | 200,000円 | 500,000円 |

| 行政書士 | 100,000円 | 300,000円 |

| 税理士 | 50,000円 | 500,000円 |

士業に依頼する場合は複数の事務所から見積を取ることをお勧めします。また、遺言書は、いわば死に行く人からの最後の手紙なので、無味乾燥な作品ではもったいない。お金のことはもちろん、遺言を書く方の人生や思いが汲み取れる文面を考えてくれるかを見極めて、頼む場合は頼みましょう。