人が亡くなるいうことは一大事です。

臨終に家族が駆け付けたり、自宅で亡くなれば警察が来たり、火葬の前に自治体に死亡届を出すからです。

亡くなる前後の流れを見ても、病院等からの連絡・看取り・遺体の搬出・病院等への支払い・葬儀・供養・遺品整理・その他、遺族は、悲しみながらこれからの死後事務に対応します。

家族がいない場合、誰に、このようなことを頼むのか。なるほど、終活やエンディングノートがブームになっていた(る)わけです。

何の準備もしなければ、亡くなった場所の自治体が火葬や埋葬をすることになっています。

自治体任せは嫌という人は、「死後事務委任契約」を通じ、心あたりの人に、死の前後の諸事をお願いすることができます。

目 次 (クリックするとジャンプします)

1.死後事務委任契約の事例

ひとり暮らしの高齢男性Xさんが、自分が死んだ後の葬儀や必要な手続き一切を知人のYさんに依頼しました。何を、いくらで頼んだのか、契約書から読み取ってみましょう。

死後事務委任契約書

第1条(契約の趣旨)

この契約は、Xが、自身の死後に生じる事務及び供養等(以下「死後事務」という。)について、Yに対し委任するものです。

第2条(内容)

Xは、Yに対し、以下の死後事務を委任します。但し、各事項について、Xさんが生前に方法を定め、または希望を述べていたことについては、その意思に従うものとします。

- ① Xが危篤状態になったとき及び死亡したときに、Yの親族に連絡をすること

- ② 葬儀社を手配し、病院等から遺体を引き取ること

- ③ 菩提寺に依頼し、喪主(または施主)として火葬・葬儀・埋葬までの供養を執り行うこと

菩提寺 寺院名 ○○寺

所在 東京都渋谷区○○○○

- ④ 入院費、施設費、葬儀費、公共料金の残債務を支払うこと

- ⑤ 社会保険の精算等死亡後に必要な行政手続きをすること

- ⑥ 遺品整理業者を手配し、遺品を処分すること

第3条(合意事項)

この契約で定める委任事項は、Xの生前の意思として、Xの死亡後であっても、Yの権利義務は有効に継続するものとします。

第4条(報酬)

この契約のYに対する報酬は60万円とします。

第5条(預託及び費用等の支出)

- ⑦ この死後事務にかかる費用は、すべてXの負担とします。

- ⑧ Yは、前条の報酬及び前項の費用に充てるために、本契約締結時に100万円をYさんに預託するものとします。

- ⑨ Xは、Yに対し、預託金受領後すみやかに受領証を交付するものとします。

- ⑩ Yは、預託金を、自己の財産と分別して管理しなければなりません。

この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、XとYが各1通を保有します。

令和7年 月 日

委任者 X

受任者 Y

2.死後事務委任契約を結ぶ際のポイントを3点お伝えします。

① イメージ出しと情報収集

死後事務委任契約を結ぶにあたっては、まず、委任者の死亡によって発生する事務をイメージします。

そのために委任者とよく話して情報を収集します。

信仰、葬儀、供養の方法のみならず、電気・ガス・水道、クレジットカード・インターネット回線の契約先、各サイトへのログイン情報、ペットの引取り先の希望などもあります。

また、既往症、親族ほか友人知人関係なども知っておくべきです。

② チェックする人の配置

第三者に死後事務を頼む人は、相続人がいない、あるいは、いても相続人と疎遠で、死後事務を頼めそうにない場合が多いです。

相続人がいない場合、死後事務が契約どおりに履行されているかを見届ける人がいません。なるほど、約束通りにせず、いい加減な仕事をして済ましてしまう「死人に口なし」の実例があるわけで。

とういうことで、頼んだ人がきちんとやってくれるかどうかを見張る人を、死後事務委任契約に盛り込んでおくことをお薦めします。

「だったら引き受けない」という人には頼まなければよいのです。

③ 費用の支払い

死後事務は決して楽しい仕事ではありません。

その事務を引き受けてくれる人に対する支払いも重要です。

頼んだ人は既に亡くなっているので、前払いで頂くか、相続人に払って頂くかの二択になります。しかし、相続人がいないこともあれば、相続人がすんなり払わないこともあるかもしれません。

ということで、前払いしておくのが良いかもしれません。

上記②のチェックする人にもある程度の謝金を、事前に、あるいは、亡くなってから払うよう遺言に書いておくのも良いでしょう。

3.死後事務エピソード1

80歳になるAさんは、4年前に奥さまを亡くし、障害をもつ40歳の娘さんと二人暮らしでした。

ある日、息が苦しく、近くの病院に行ったところ、大きな病院で検査が必要と言われ、Aさん家族を支援する女性に、近況の連絡を入れました。

心配になった女性は、一緒に病院に行くため、当日の朝9時にAさん宅を訪れ、いつものようにピンポンを押しますが、誰も出てきません。

気になって裏口から様子を除くとAさんが倒れていました。部屋に入り、救急車を呼び、病院へ搬送、女性も救急車に乗り、Aさんや家庭の事情を救急隊に伝えました。

障害を持つ娘さんのこともあり、Aさんは、常々、最後まで自宅に居たいと言っていました。病院で、Aさんから鍵を預かったBさんは、退院後の介護生活の準備のため家を掃除をしに、Aさん宅に入りました。

いつもは玄関横の居間にだけお邪魔していたのですが、その隣の台所へ行くと、腐敗した食べ物が山積みになっていました。食器棚を開くとゴキブリの卵だらけ、冷蔵庫の中のほとんどは消費期限がとっくに切れていました。

2階へ上がると、3部屋ありましたが、有効に使えるのは、娘さんと寝ていた八畳一間のみ、残りの2部屋は服やモノやで埋め尽くされ床が見えませんでした。

到底一人では片づけられないと思った女性は、仲間を呼び、1週間かけなんとか掃除しました。途中、清掃業者に来てもらい見積りを取ったところ250万円と言われビックリしましたが、撤去費用を入れればそれくらいかかると、終わってみて痛感しました。

Aさんの検査結果は肺がんステージ3、息が苦しかったのは肺に水が半分以上溜まっていたからでした。

水を吸い出すため肺に穴をあけていたこともあり、医師から、「帰宅は無理、余命数週間」と言われました。

女性は、そのことをAさんに言うかどうか迷いましたが、Aさん自身から、「治るのか治らないのかはっきりして欲しい、治らないなら治らないで最後にやることあるんだから」と言われたので、主治医を呼び、告知してもらったところ、「わかりました」と冷静にAさんは言いました。

Aさんは発達障害のある娘さんに「これからは一人だよ、自立しなさい」と言いましたが、いつものように娘さんは何も言いませんでした。

娘さんは、亡きお母さんのお墓参りに行くと、一人でズンズン墓石まで行きます。ショッピングモールのアクセサリーコーナーへ行っては、目を輝かせ見ています。ドラッグストアに行けば櫛を買い、パン屋に行けば好きなパンを選び、いつものように、黙って千円札を出すので、家の中には小銭がバケツ一杯分ほどありました。

つまり、娘さんは、話はほとんどしないけど、だいたいのことはわかっているのです。だからでしょう、娘さんはお父さんの最後に、「ありがとう」と小さく言いました。

女性は、Aさんの唯一の親戚である、お兄さんに電話しました。体調を崩していたようですが何とか病院へ駆けつけ、最後の、兄弟の話を交わしました。

その夜、危篤の連絡を受けた女性は病院へ駆けつけましたが、Aさんは息を引き取っていました。

身体をきれいにしてもらい、手配していた霊柩車がお迎えに来て、看護師さん2名に見送られ、退院しました。

Aさんの御通夜と葬儀の喪主は娘さんです。しかし、実際は、その女性と一緒にことを進めました。お骨拾いも、弔いのごあいさつも、全て、娘さんと女性で行いました。

初七日、お寺さんにも娘さんと女性で行き、娘さんが必要なお金を手渡しました。

自分のことより障害を持つ娘のことを、奥さまと応援し、優先し続けた半生でした。

亡くなる3日ほど前、Aさんは、「○さんがお母さんとして夢に出てきた」と仲間に言いました。○さんとは支援をしてくれていた女性のことでした。

「亡くなったら頼む」という関係は、亡くなる前からの関係があってのことだし、亡くなった後も、それなりの関係を期待できるから成立するのかもしれません。

4.死後事務エピソード2

98歳で亡くなったおばは、当初息子と暮らしていました。

しかし、介護疲れもあってか、息子が脳梗塞で倒れ入院、身体が動かなく、言葉も出なくなってしまいました。

そのようなことで、姪が、おばのキーパーソンになったわけです。

おばは、おばの希望もあり施設に入ることになりました、89歳の時です。

姪は、身元引受人となり、以降9年間、おばさんのことで施設とのやり取りを続けました。

施設とのやり取りといっても、手持ちのお金で靴を買ってよいか、体調が悪いようだから病院に連れて行くがよいかという程度で、難しいことは何もありませんでした。

遠方だったこともあり、おばさんとの面談は季節ごと程度でしたが、行けば歓迎してくれました。

コロナもあり、2年ほど会えなかったある日、「最近、食がめっきり細くなった」、「念のため病院に連れていくから来て欲しい」と施設から連絡がありました。

翌日、医師から、「回復はしない」、「胃ろうなら2~3年生きる、点滴なら2~3か月、どちらにするか今ここで決めてほしい」と迫られました。

命に関わる重要な決断なので息子さん(姪のいとこ)に連絡しようかとも思いましたが、いとこの状況や家同士の付き合いの関係を踏まえ、100歳まで生きてい欲しいという期待を込めつつ、バイタリティーのあるおばの生きる力を信じ、「点滴でお願いします」と回答しました。

それから2か月が経ち、病院から、「危ない、至急来てください」と一報があったのが14時前、病院に到着したのが14時半ごろでした。

ベッドサイドには、心拍数などが表示される機械が設置されていました。

姪は、結果的に2時間、おばの様子をずっと見ていました。

印象深かったのは、最後の方で、口を大きく開き、肩をそらすように上半身全体で息を大きく吸い込む様子でした。それが止まったかなと思ったら、20秒くらいしてまた大きく吸い込むというのを、しばらく、といってもおそらく10~30回くらいだったようですが続き、最後の呼吸が終わりました。

その様子を見た看護助手が、医師を呼びに行き、医師が来て、目の確認、脈の確認、呼吸の確認をし、死亡時刻を告げました。

医師の宣告を聞き、息を吹き返すことがもうないことを悟り、「やっと逝った」と思ったのは、面倒が片付いたということではなく、「苦しかったでしょう、お疲れさまでした」という思いからだったそうです。

遺体をきれいにするということで、別室に通されて直ぐ、葬儀社さんに連絡をしました。

その電話が終わると、病院の事務の人が請求書を持って入ってきました。「早いな」と思いましたが、請求通り2万7千円を支払い、領収書をもらいました。

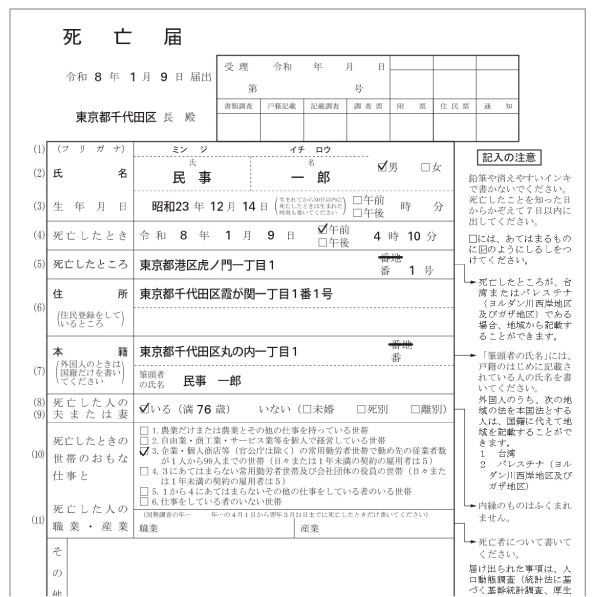

さらに、事務の人から、「これを書いてください」ということで、「死亡届」に必要事項を書きました。

葬儀社が到着し、事前に届け出はお願いしたいと言っていたので、死亡届を渡すと、「ああ、書いておいてくれたんですね」と慣れた手つきで受け取りました。

まもなく、遺体の清拭とお化粧が整い、葬儀社がストレッチャーに移動させ、エレベーターに乗って一階へ降り、玄関から外へ出て、待っていた霊柩車におばを乗せました。葬儀社から、「霊柩車には、ご遺体とドライバーしか乗れないので、後ろをついてきてください」と言われ、自分の車に行こうとしたところ、医療相談員から、何と言われたかは忘れましたが、とても丁寧なお悔やみとお見送りの言葉を頂きました。

それから姪は、通夜→火葬→葬儀を仕切り、亡くなったおじが入っているお墓に納骨しました。

その1年後、息子は、墓じまいをすると言い、実際に墓を閉じました。

そして、姪が、おじとおばの骨壺を息子宅へ届けました。息子は、ありがとうありがとうという仕草で、まだ動く右手で拝むように挨拶してくれました。

足掛け11年、おばの晩年に関わったことについて姪御さんは、「すごく勉強になった」、「というのも施設も、病院も、葬儀社も、お寺さんも、私のことを認め、細かい手続きなどを教えてくれてからです」という。

5.死後事務に関する法律と内容の骨子

「墓地、埋葬等に関する法律」をご存じですか?

略して墓埋法といわれることが多く、「この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」というくだりから始まります。

埋葬法に出てくる専門用語は以下のように定義されています。

- ・「埋葬」:死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む)を土中に葬ること

- ・「火葬」:死体を葬るために、これを焼くこと

- ・「改葬」:埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと

- ・「墳墓」:死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設

- ・「墓地」:墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)の許可を受けた区域

- ・「納骨堂」:他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設

- ・「火葬場」:火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設

また、埋葬法には、以下のルールと罰則が記されています。死後事務を引き受ける方は、おさらいしておくと良いでしょう。

- ・埋葬や火葬は、原則、死亡後24時間以内にしてはいけない

- ・埋葬は、墓地以外にしてはいけない

- ・火葬は、火葬場以外の施設でしていけない

- ・埋葬、火葬、改葬を行う者は、市町村長の許可を受けなければならない。

- ・市町村長は、埋葬許可証、改葬許可証、火葬許可証を交付しなければならない。

- ・墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければ拒んではいけない。

- ・墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。

- ・墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があったときは、図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。

- ・墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、5年間保存しなければならない。

- ・上記のルールに違反した場合、5千円以下の罰金または6か月以内の懲役とする。