日本人は保険好きといわれます。保険加入率は、欧米では3~4割ですが、日本は8割を超えており、特に女性の加入が目立ちます。

加入に際しても、必要に迫られてというより、付き合いで何となく入るケースも少なくありません。なるほど、複数の似たような保険に入っていることが多いわけです。

株に投資をする高齢者もいます。若い時から自主的にやっているならよいのですが、退職金を狙って営業を受けにわかに始める場合、トラブルに巻き込まれ、大損することも少なくありません。

高齢者の保険と株を取り巻く現状と対策について一考してみましょう。

目 次 (クリックするとジャンプします)

1.かんぽ生命とゆうちょ銀行の不祥事

2019年、高齢者に対する、かんぽ生命とゆうちょ銀行の不祥事が発覚しました。大々的に報道されたので覚えている人もいると思います。

数年たったので終息したかと思いきや、同様の問題は継続しています。ついては、当時の記事を通じ、“手口”や“業界事情”をおさらいしておきましょう。

かんぽ「不正営業まん延」元郵便局員が実態証言

~「うその説明」で高齢者勧誘~

河北新報 2019年7月3日

日本郵政傘下のかんぽ生命保険とゆうちょ銀行が高齢者に対して不適切な販売を繰り返していた問題を巡り、東北地方の郵便局に数年前まで勤務した男性が河北新報社の取材に応じ、営業現場の実態を語った。

厳しいノルマを背景に「虚偽の説明で加入させる不正な営業がまん延していた」として具体的な手法を証言。「娘や息子に知られたくないと泣き寝入りした高齢者がたくさんいると思う」と打ち明けた。

男性は新卒での入社から数年間、郵便局の渉外担当部署に勤務。個人宅を訪問し、かんぽ生命の保険商品を販売するのが主な業務だった。

「何だこの数字は」「契約を取るまで帰ってくるな」「給料泥棒だ」

各社員にノルマが課され、達成できないと上司や支社の担当者から怒号が飛ぶ職場環境が常態化していた。「自分がいた職場もそうだし、他局の同期に聞いても似たような雰囲気だった」と男性は話す。

渉外担当は販売実績に応じて営業手当が付く仕組みだった。「多くの社員が手当を稼ぐためにあらゆる『話法』を身に付け、貯金の多い高齢者を狙って足を運んでいた」と明かす。

定着していた手口の一つが「2年話法」。2年を経ずに保険が途中解約された場合、社員は営業手当を会社に返還しなければならず、その回避が狙いだ。

例えば、払込期間10年の保険商品について「保険料を毎月ではなく、2年分を一括で払えば加入できます」とうその説明をして加入させる。あたかも払い込みは終えたと加入者に思い込ませるが、実際には2年後から毎月請求が来る。その後に解約されても手当を返還する必要はない。

「相続話法」も常とう手段で、相続税や贈与税などの話をして節税目的の加入を促す。だが、社員はかんぽとゆうちょの資産しか把握していない場合が多く、銀行預金や土地などを含めた資産全体での節税には意味がないという。マイナンバー制度を持ち出し「資産が国に可視化され、余計な税金がかかる」などとうそを言うこともある。

他にも、70歳以上の加入には家族の同席が必要だが、「あなたはしっかりしているから大丈夫」などと話して同席拒否の欄に丸を付けさせる、健康確認の際に服用薬を全ては記入しないようにする、などの手法が横行しているという。

出典:https://kahoku.news/articles/20190703kho000000048000c.html

2.損害保険

損害保険は1年更新の掛け捨てが多く、始めやすいし終わらせやすい性質があます。

一般の方が加入する損害保険といえば、「自動車保険」と「火災地震保険」が代表的です。

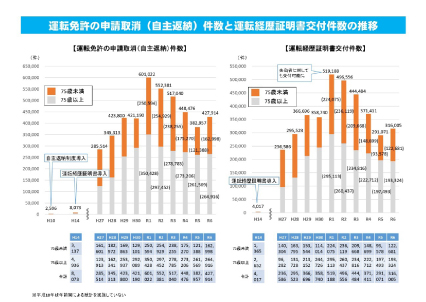

年を取ると、運転がおぼつかなくなるので、自動車免許返納、自動車の処分、そして、自動車についていた自動車保険の解約という一連の流れがあります。

ただ、自動車に代わる移動手段を確保しないと、本人の行動範囲が狭くなり、「自分も歳だな」とか「あれもこれもできなくなってしまった」と自己肯定感が下がってしまうこともしばしばです。ついては、これまで行っていた所に行けるような代替手段の確保と手配がポイントとなります。

余談ですが、運転を続ける場合、加齢に伴う目の変化に気を付けましょう。一般的に、加齢とともに、暗いところから明るいところへ移動する際の目の反応が鈍ってきます。ついては、トンネルから出る前に室内ライトをつけるなど工夫して気を付けましょう。

自宅用の火災地震保険は、在宅での生活が続く限り継続加入することになるでしょう。しかし、施設に入ったり、同居する子供に家の実権を引き継ぐ場合、高齢者自身が加入していた保険を解約してもいいし、支払いを子どもに引き継ぐ手続きをすることになるでしょう。

いずれにせよ、難しい作業ではないので、保険会社と話しながら粛々と作業をしてください。

3.生命保険

一家の大黒柱が、何かしらの原因で亡くなると、一家が路頭に迷うということで、主に、働き手が加入したのが生命保険でした。しかし、平均余命も伸び、共働きなどが増え、生命保険の必要性や需要はかつてより低くなったと言われています。

また、いわゆるおひとりさまは、自分が亡くなっても保険金を受け取る家族がいないということで、生命保険に加入するより、自分の医療や介護にかかる費用を賄う保険に加入する傾向が見られます。

生命保険は長期にかけ続ける保険です。したがって、納める保険料を納めないと、権利が無くなり保険金がもらえません。一般的に、数か月払わないと保険は失効します。しかし、3年以内に未納の保険料を払えば復活できます。お手元の保険証券を参考に(それが無ければ保険会社や代理店に連絡して)失効していないか、復活させるか否か、検討し、実行しましょう。

解約するといくらかお金が戻ってくる場合があります。これを「解約返戻金」と言います。いくら戻ってくるかは、「解約返戻金額÷払い込んだ保険料総額×100」となっています。生活費が必要な場合、加入している保険を解約してお金を作る場合もありますから、解約したらいくら戻ってくるか、保険会社に問い合わせてみましょう。

解約すると、一般的に保険の価値が下がります。ということで、保険の権利を誰かに買ってもらい生活資金を工面する方法もあります。「保険の買い取り」という手法で、海外では普通ですが、日本でも今後流行ってくるかもしれません。難しいのは、いくらで売るか、いくらで買うか、という面です。解約返戻金と比べて、割の良い方を選択することになるでしょう。

なお、保険が満期になっていれば、保険会社に請求し、保険金をもらうわけですが、一回で全部もらうか、毎月いくらというように分割してもらうかを決めなければいけません。税金面も加味し、対象となる高齢者にとってどちらが得あるいは適切か考えてみてください。

4.医療介護保険

入院保険、がん保険、認知症保険という名称で販売されている保険です。第一分野と呼ばれる損害保険、第二分野と呼ばれる生命保険、そして、第三分野と呼ばれるのがこの医療・介護保険で、最近、流行っています。

この保険は、高齢になっても入りやすいのですが、既に加入している生命保険の特約に、同じような内容がある程度の金額の範囲でカバーされている場合もあるので、確認してから加入を検討すると良いでしょう。

さて、いわゆる認知症保険について考えてみましょう。

認知症になったら保険金がもらえる保険です。ついては、認知症になる前に保険に加入することになります。歳月が経ち、認知症になったとします。すると、誰が、保険会社に、認知症になったから保険金を下さい、と請求するのでしょうか。

認知症といっても程度があるので、本人が請求することもあり得ます。家族がいれば家族が請求するでしょう。しかし、家族がいないからこのような保険に入る場合も多く、認知症になると保険に入っていたことを忘れてしまうかもしれません。

請求がないと保険会社は知る由もなく、払うべき保険を払えません。この状態を「未請求未払い」といい、結果的に、もらえるものをもらえない加入者が損し、払わずじまいの保険会社が儲かってしまうことがあります。このようなことがないよう、契約者が指定した代理人による請求制度を多くの保険会社が取り入れています。

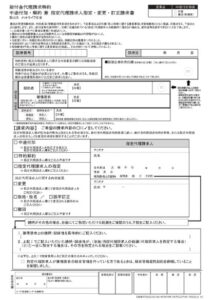

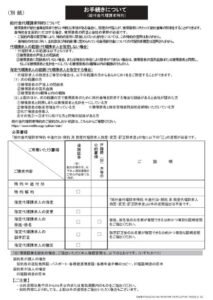

契約者に指定された人を「指定代理人」と言います。保険に関してキーパーソンになるということは、この指定代理人になるということとほぼ同義ですから、どのような様式に、何を記載するのか、下記を参考に、具体的に把握しておきましょう。

5.高齢者に対する投資勧誘

高齢者に対する投資の勧誘については、たくさんのトラブルがあり、それに対する注意喚起もあります。警視庁と金融庁の注意喚起サイトを通じ、実情を把握しておきましょう。

・警視庁

「SNS型投資詐欺 最新の詐欺」

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/new-topics/investment/

・金融庁

「投資商品等に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」

https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/advice03.html

6.株を取り崩す後見人の思惑

高齢者が保有する株を見ていると、いわゆる優良株というか、長年堅調な実績のある会社の株であることが多いようです。しかし、成年後見人が付くことで、株が、処分されてしまうことも少なくありません。

80代の男性からの相談。

奥さまは、若い時から定年まで勤めあげ、株もずっとやっていたようです。買ったり売ったりではなく、いわゆる優良企業の株をいくつか保有し続け、それによる配当も年間150万円程度ありました。

奥さまが認知症になり、周囲に言われたご主人は、成年後見制度を使わなければいけないと思い込み、家庭裁判所に、法定後見の手続きを取ってしまいました。

その結果、見ず知らずの弁護士が奥さまの成年後見人になり、「奥さまの株を処分し、そのほとんどを定期預金に付け替える」と言い出したそうです。

これに対しご主人は憤慨します。なぜなら、株なら年間150万円程度の配当がありますが、銀行の定期預金にしてしまうと年間10万円ちょっとにしかならず、140万円近く損をすることになるからです。

しかし、ご主人には、成年後見人の権利の乱用を止める手立てはなく、株は処分され、ほとんどが定期預金にされ、奥さまの、医療費・介護費・生活費は、定期に入れなかった預貯金と年金で払われるようになってしまったのです。エピソードの状態が5年続けば、140万円×5年間=700万円の損害となります。

どうして、成年後見人はそのような無駄をしたのでしょうか?

それは、株を処分し、現金を得て、それを預金に付けることで、後見人にボーナスが発生する仕組みが成年後見業界にあるからです。例えば、4000万円相当の株を現金にするだけで、80万円近いボーナスが得られるでしょう。

加えて、預貯金が増えたので、月々の後見人の報酬も、例えば、それまでの月3万円から月5万円くらいに上がるでしょう(年間24万円増)。

このように、後見人の利益のために、奥さま(被後見人)の財産が、株から貯金に変更されるのです。そして、処分したことで発生する後見人へのボーナス報酬と月々の固定報酬の分だけ、奥さまの財産が減り続けるのです。

証券会社からしても、「後見人のせいで客が減る」わけで、後見人だけが得をしています。

このように、株を巡っては、当の奥様から見れば、証券会社に手数料を取られるか、後見人に報酬を取られるか、の二者択一ですが、奥さまのこれまでの運用実績や、ジェロントロジーの継続理論(年をとっても続けてきたことをしてきたように継続するのが幸せという考え方)を踏まえても、また、株の配当額と定期預金の利息の多寡を比較しても、株を処分した成年後見人の行為はおかしいと言わざるを得ません。しかし、成年後見人の行為は違法とまでは言えないので、後見人を処分することはできないのが実情です。

7.証券業界の取り組み

顧客の高齢化や成年後見人による非行に対応すべく、証券会社は、家族総出で、高齢になった方の株を保有し続ける仕組みを作りました。

優良株を継続保有し相続できるようになるであろう点はメリットですが、株に疎い家族が、証券会社などの言いなりになって結果的に損をするようであればデメリットになるかもしれません。

認知症に備える証券口座 日証協、新たな仕組み創設

日経新聞 2025年3月20日

多くの人は、生きている間は自分で資産運用したいと思うもの。だが、認知症になると証券口座は基本、凍結される。一方で高齢化とインフレが進む中、介護費用などを賄うため、子が親の口座を管理したいというニーズは強い。認知症に対応しようと、日本証券業協会は2月、「家族サポート証券口座」という新しい仕組みを作った。

まず元気なうちに、配偶者か子・孫を代理人と決める。配偶者らがいなければ、兄弟姉妹やおい・めいが代理人になれる。本人と代理人が公正証書で委任契約を結び、証券会社に家族サポート証券口座利用を申し込むと、既存の口座がこの仕組みになる。

健康な間は本人が取引する。認知判断能力が衰え、取引が難しくなったと思われれば、代理人が取引開始を証券会社に届け出る。本人が生きている間は、代理人が代わりに取引を続ける。

現在も、あらかじめ代理人となる家族を届け出る「予約型代理人」や、家族に任せる信託口口座を開く「家族信託」の仕組みで、認知症に対応する証券会社はある。だが、事前準備なしで判断能力が衰えると、家庭裁判所が後見人を選任する成年後見制度の利用を促される。そんな中、家族サポート証券口座は新たな選択肢となる。

特徴は、保有株や投資信託などの入れ替え目的なら買い付けも代理人ができること。予約型代理人と成年後見制度は、売却・解約はできるが買い付けも含む運用はできない。「長生きリスク」に備える資産寿命の伸長の観点から、代理人が買い付けもできるのが望ましいとの声がかねてあった。証券会社が代理人に勧誘・営業する可能性があるが、「金融知識や投資経験は個人差が大きいので、代理人にふさわしい提案をする」(日証協)。

導入は各社が判断。日証協は今後、証券会社向け説明会や契約関係書類のひな型作成を行う。早ければ夏頃までに導入されそうだ。

出典:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB18BS80Y5A310C2000000/