高齢者のキーパーソンのあり方を考えるにあたり、「そもそも高齢者って何だろう」ということについて考えてみましょう。

目 次 (クリックするとジャンプします)

1.高齢者の定義

高齢者とは、一般的に、暦年齢を重ねた人を指します。65歳以上を高齢者とすることが多かったのですが、これからは75歳以上を高齢者にすべきという専門家からの意見も出ています。

加齢のメカニズムを解明したり、高齢者の心理や生活ならびに高齢社会の経済や政治の実態を研究する日本老年学会および日本老年医学会は、各種の研究データから得られた知見を踏まえ、2017年3月、「高齢者に関する定義検討ワーキンググループ」報告書を発表し、高齢者の定義を65歳以上から75歳以上とし、65~74歳を准高齢者、90歳以上を超高齢者と呼称すべきと提言しました。

この提言を受け、65歳を基準に設計および運用されてきた雇用慣行、年金制度、介護保険制度がどのように変わっていくのか、それに伴い、いわゆる高齢者の生活や人生がどのように変わっていくのか、親や自分、あるいは、キーパーソンにとっての主役である個々の高齢者に当てはめ予想してみましょう。

2.高齢者に対する思い込みや偏見

日本のことわざで、高齢者は、どのように表現されているでしょうか。

「寄る年波には勝てぬ」、「亀の甲より年の功」、「雀百まで踊り忘れず」、「六十の手習い」、「馬齢を重ねる」、「日暮れて道遠し」、「命長ければ恥多し」、「老いては子に従え」ほかが高齢者に関することわざとして思い出されます。

それぞれを見ると、体力面の衰えを表現したり、人生経験が豊富であることを肯定的に捉えるなど、同じ高齢者でも見方や評価に多様性があることがわかります。

2000年以上前、西洋の哲学者は、高齢者をどう見ていたでしょう。

アリストテレスは、「長い歳月を生きた高齢者は、色々なことに巻き込まれ、多くの過ちも犯した。人生はあまり良いものではなく、高齢者の多くは、何事にも確信を持てない。積極性は見られず、基本的にひねくれるも、願ってやまないのは1日でも長く生きることのみである。」と、ややもすれば悲観的な意見を述べています。

プラトンは、「高齢まで生き抜いてきたということは、各種の困難に立ち向かい、それを乗り越えてきたことと同じ意味である。つまり、高齢者は、人間としての知識を成熟させ、人生のゴールに達した人といえる。社会は、そのような高齢者に価値を見出し、全ての人に光が当たるよう、高齢者の力を借りるのが得策である。」と、高齢者の長年培った経験は社会的価値であると肯定的な意見を述べています。

キケロは、「航海において、帆をあげ、甲板を走り、海水をくみ上げるのは若者の仕事である。船尾に立ち、海上を俯瞰し、冷静に舵を取る船長の仕事はベテラン技である。適材適所だから船全体が目的地に到達できる。体力ではなく人徳をもって若者を鼓舞する船長は年長者であることが多く、その役割や価値は、若者と同等かそれ以上に優れたものと言わざるを得ない。」と、世代間それぞれの強みを生かすことで、高齢者がいる家庭、地域、国全体が効率よく回っていくと期待しています。

同じ高齢者に対してであるにもかかわらず、古今東西、さまざまな見方があることがわかります。

私たちが生きる令和の日本において、高齢者はどのようにみられているでしょうか。また、あなたは、目の前のいわゆる高齢者を、どのように見ているでしょうか。

一般的に、身近な人については、年齢が高齢でも、肯定的に評価する傾向が見られます。一方、世の中一般の高齢者をどう思いますかと言われると、加齢に伴う体調の衰えや、社会的役割の喪失というイメージが先行し、高齢者は弱弱しい存在であると考えることがしばしばです。高齢者に対しては、偏った見方や決めつけという「エイジズム」が横行することが少なくないのです。

3.ジェロントロジーに見る高齢者の生き方に関する4つの理論

目の前の高齢者を探究し、エイジズムを払しょくしようとする学問があります。それは、「ジェロントロジー」というものです。

年を取ることの意味や、高齢者が増えた社会のありようを考察する学問で、現代社会に描かれる高齢者像、からだやこころに生じる加齢現象、高齢者を取り巻く経済事情、スピリチュアリティーや死と死ぬこと、加齢にともなう変化への適応などを、生物学、医学、心理学、社会学、経済学、法学などの観点から学際的に探究します。

ジェロントロジーにおいて、高齢期の生き方に関する代表的な考え方があります。活動理論・離脱理論・継続理論の3つに加え、老いの超越理論の計4つです。

「活動理論」は、年齢に関係なく、活動的な生活をすることで、高齢者は元気になり、地域社会も活性化されるという考え方です。一言でいえば「生涯現役!」。からだが動く限り、仕事をしたり、趣味に興じたり、新しいことにチャンレンジすることを良しとする理論です。

「離脱理論」は、年を取ったら、体力も衰えるのだから、おとなしく振舞うのが良いという考え方です。一言でいえば「楽隠居」。定年になったら退職する、自信がなくなったら無理せず運転免許を返納する、その他、激動する社会から一定の距離をおくことで、高齢者にはストレスが無くなり、社会もうまく回るという理論と言えるでしょう。

「継続理論」は、年を取ったから云々ということではなく、これまで通りのことを、工夫しながら継続していくのが良いと言う考え方です。仕事にしても、趣味にしても、体力の衰えにあわせ、頻度や強度を減らしながらも継続していくことで、「まだできている」という自尊心が育まれ続けます。この際に重要で必要なのは「適応力」、わかりやすくいえば、いろいろなことに「折り合いをつけながら」、これまで通りの生活を続けるコツと言えるでしょう。

活動・離脱・継続という3つの理論に遅れて登場したのは「老いの超越理論」です。齢を重ねたからこそたどり着く悟りの境地ともいえる9つの項目で構成される概念です。何項目あてはまるかチェックしてみてください。

- □自分のためにあれをしたい、こうしたい、という気持ちが弱くなる

- □誰かのために何かをしたい、という気持ちが強くなってくる

- □自分の健康や気持ち対するこだわりが減ってくる

- □「あの頃は良かった」と昔を振り返ることが減ってくる

- □「お金/地位/名誉」に重きを置かなくなってくる

- □人間関係は量より質と思うようになってくる

- □自分の存在や命は、過去と未来をつなぐ一部分と感じる

- □自分の存在や命は、宇宙という大きな空間につながっていると思う

- □死と生の間に境界は無いように思う

以上の理論は、他に比してどれが良いとか悪いというものではありません。目の前の高齢者の考え方や生き方に、どれが一番当てはまるかという観点で、活用してみてください。ある程度の説明がつき、方向性も見えてくると思います。

4.高齢者のこころを満たすキーパーソンの役割

ジェロントロジーの4つの理論、マズロー・エリクソン・ハヴィガーストなどにみる伝統的な生涯発達理論、そして、倫理学者であるヌスバウムの「人間としての9範疇」などを融合させ、高齢者のこころを構成する6つの項目を策定してみました。

自分の人生は良いものだったと思いたいという「統合性」、残りの時間で誰かのために何かをしたいという「利他性」、これまで通りの生活や活動を継続したいという「継続性」、体力の衰えや役割の減少に折り合いを付けたいという「適応性」、本当に大切な人との時間や関係を大切にしたいとう「互恵性」、死ぬことを受け入れ自然や時空間との一体を感じたいという「調和性」、の6つです。

この6つの要素を加味し、高齢者のキーパーソン活動の在り方を展望すると、これまでと違った景色が見えてきます。

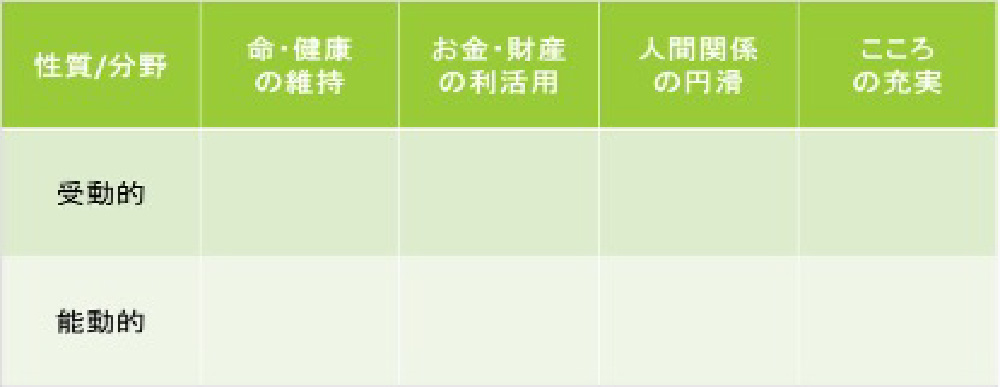

従来のように、病院や銀行などに督促され、本人の保証人や代理人となり、事務面を受動的にこなすだけでなく、本人の、「命や健康の維持」、「お金や財産の利活用」、「人間関係の円滑」、「こころの充実」を目指す、能動的なキーパーソン像が見えてきます。

世界に冠たる長寿国日本に、そのようなキーパーソンがいてもいいでしょう。そのようなキーパーソンに老後を頼みたいという人もいるでしょう。そのようなキーパーソンになりたいという人もいるのではないでしょうか。

高齢者のキーパーソン活動の性質と分野