前回「なぜ今well-beingか(3)」では、マズローの欲求階層説が誤った形で世間に流布していることを、その経緯も含め説明した。彼の考えでは、自己実現者はピーク経験を経て自己超越に向かう傾向があり、それは世界観の質的転換を伴うものであった。ところが、マズローの最晩年にはさらなる思想の転換があった。今回は、彼のその最晩年の境地と現代から見たマズローの影響を振り返る。

マズローの晩年の思想の最近の研究では、死の2年足らず前の臨死的心臓発作以後の最晩年の間に考え方が大きく変わったようだ。最晩年の残された時間と体力の制約もあり、当時の思考の断片は発言の記録や日記等に残されただけだった。その資料を読み込み、関連先行研究を踏まえたGruel(2015)[1]は次のように記している。

1970年6月8日、齢62の卓越したキャリアの真っ只中で、マズローは静かに倒れ、心臓発作から死んだ。約19ヶ月前に、彼は臨死的な心臓発作を経験していた。2つの心臓発作の間の期間は、彼の価値および意識の重要な転換によって印された。それは、ある独特な超越の経験で、彼はプラトー(plateau)経験と呼ぶようになった。それは、彼がそれでとてもよく知られるようになっていたピーク経験からの後退を意味する名前であった。

死に直面する中で、彼の人生に対する態度は変化し、自己実現と自己超越、そしてそれらの関係についての彼の以前の考えを修正し、拡大することを促した。プラトー経験以前、マズローは「アイデンティティ、自律性、または自己らしさの最も大きい達成はそれ自体、自己らしさを越えてその上に行くこと」であると述べていた。彼のプラトー経験は、人生の最後の日々に哲学的理解を目指したこの究極の実存的パラドックスの、より深く具体化された理解を提供したようである。彼の探究は彼の死の時に未完のままであったが、・・・(p.44)

彼は、(死まで2か月足らず前の)1970年4月17日の心理学系のある学際会議で次のように語ったらしい。

Gruel(2015)は、さらに先行研究を踏まえ、マズローはプラトー(plateau)経験を次のように考えていたと言う。

マズローのプラトー経験の探究は健康の制約もあって未完で、彼は次世代以降に探究の継続を期待した。しかしそれはかなわず探究は停滞した。ただ彼が躊躇した他の理由もあったようだ。Gruel(2015)は記している。

内容的に、ピーク経験とプラトー経験はかなり重なるが、前者は情動的喚起が強く非日常的で一過性の経験なのに対して、後者は日常性と結びつき穏やかで持続する経験だということである。

マズローは最晩年の(死すべき運命に直面する中での)プラトー経験で、日常生活の平凡さの中に非凡な何かを継続的に経験する、つまりプラトー経験する人間の能力を見出した。その洞察は、東西の精神性の思想・実践の伝統[2]や知恵[3]や臨死経験の研究などとも共鳴しあうものであり、世界の中での“私たち、生きとし生けるものみんな”のwell-beingを考え、それに一歩ずつ着実に近づくための手がかりを与えてくれるだろう。実際、多様な精神的伝統は、それぞれ高みに近づくための具体的“足場”の例を持っている。マズローの危惧した1960年代と同様、現在も、短絡的・熱狂的なピーク経験の追求がプラトー経験の実現を阻害する危険性がある。今も“自己超越の肯定的と否定的な極[4]を理解する差し迫った必要性”があるのである。

宗教的暴力・テロも“自己超越の否定的な極”に関係し、欠乏欲求段階の欲求充足や何らかの防衛的対処にも関係するだろうが、十分な科学的解明がなされていない。ドラッグ文化も深刻だ。ポジティブ心理学やマインドフルネスのブームも微妙なところがある。自己実現・超越の解明とその実現への実践は、実証科学と疑似科学や快楽主義・商業主義―無神論者のマズローにとっては既成宗教も、か―との境界を進むアクロバティックな綱渡りと言えるかもしれない[5]。

前の論考で触れたように、彼の研究者としての形成過程で、博士論文の指導者は、ウィスコンシン大に赴任したばかりの、彼とあまり年齢の離れていない若きハリー・ハーローであり、彼のもとで“愛”あるいは“愛着”の(動物)研究を行った。その後、行動主義の大御所ソーンダイク(コロンビア大)のもとでポスドクを過ごし、そこでナチスの脅威下、大量に亡命してきたユダヤ系の卓越した研究者たちとの出会いがあった。世界の心理学系の最先端の人々(精神分析やゲシュタルト心理学者)と出会い、また有機体論指向の神経学者・精神科医であったクルト・ゴールドスタイン(1878-1965)とも出会った(“Toward a Psychology of Being”(1962)は彼に捧げられている)。そしてそのような親密な同僚の中でも、彼がとくに敬愛し学んだのは「生産的思考」のマックス・ヴェルトハイマー(ゲシュタルト心理学者)と文化人類学者のルース・ベネディクト(米国政府から日本占領方針作成のための日本理解の基礎研究を依頼され、それを元に「菊と刀」を書いた)であった。また、前論考の注[12]に紹介したインタビューでの発言のように、彼の思考の根源にアリストテレスがいて、さらに彼が、ベルグソン(創造的進化の提唱者)やホワイトヘッド(有機体&プロセス哲学の創始者)にも連なっている(仲間・同志である)と感じていたらしいことが示唆されている。このようなことから、彼は有機体論・全体論・進化過程論的指向があり、また文化の違いにも敏感であったことが推測される。

マズローは、自己実現(self-actualization)という構成概念を、ゴールドスタインから借用した(なお彼はJournal of Humanistic Psychologyの創設編集委員会メンバーでもあったらしい)。ゴールドスタインの自己実現は、もともと、すべての有機体(organism:生命を有する組織体の総称)の特徴を表している生物学的傾向を説明するために使用されていた。Whitehead(2017)によると、ゴールドスタインの自己実現概念は次の3つの公理の上に構築されていた[6]。すなわち、

(1)生成の不変構造:自己実現とは個性化(individuation)のプロセスであり、変動する環境の中での、安定した自己(不変構造)の出現であること

(2)ホーリズム(全体論):有機体-環境の関係全体と意味。自己実現は全体(論)的(holistically)に観察されなければならないこと、すなわち、有機体(organism)と環境の全体を考慮しなければならないこと

(3)自己実現という唯一の根本動因・動機づけ:自己実現は有機体の唯一の駆動力であること、すなわち、すべての行動は自己実現の観点から理解することができること(自己保存は病的現象)

である。ゴールドスタインは、W.キャノンの“ホメオスタシス(生体恒常性)”概念の人間を含めた発展として自己実現を考え、動物事例はもちろん、脳障害者や、場合によっては脳障害者以外の人の例を通して明確化した。

マズローの“自己実現”は、ゴールドスタインの有機体的全体論に基づくのであって、またベルタランフィの一般システム論を若い時に学んだことから推測しても、特定のシステムレベルの有機体(生命体)に注目した場合の不変構造はすべて“自己”のはずで、その不変構造の実現過程、あるいはその根本動因・動機づけが“自己実現(過程)”であった。

彼は、階層化された有機体のシステムレベルをイメージしていて、また平和の人間科学を構築するために、有機体としての個人の人格レベルに焦点を当てていたのであろう。もし諸個人が有機的な関係性のネットワークを形成できるなら、諸個人から成る、諸個人を超えた上位レベルの(集団・社会的)有機体が形成されるだろう。それは、個人にとっては超個であるが、当該集団組織というレベルで見れば、その上位有機体の自己実現でもある。それが諸有機体実現の過程であるし、その根本駆動力が“自己実現”(人間個人レベルで言えば衝動・動機づけ)だというのである。マズローも、“超個”は新しい(1ランク上の)“自己≒有機体”の形成だとイメージしていたに違いない。だから1960年代の“ドラッグやヒッピーの文化”に嫌悪感を示していたのであろう(前述)。自己実現は意識的・熱狂的に目指すべきゴールではなく、その過程や動機づけは有機体の本性なのである。同様に、超個も有機体の本性なのである。両者は同じ(“自己実現”という有機体本性の)駆動力の現れで、それを誰―どの有機体レベルの誰が観測主体か―が、いつ・何―過程のどの時点でどの事象―に注目して語るかに依存して異なる名辞(記号)になりうると言うだけである(名辞は現象理解を誤らせる危険性がある)[7]。マズローは、人間の可能性を自己実現の過程として捉え、自分の人生をかけて、その可能性を実経験として自己確認しつつ、古今東西の精神的伝統とも照らし合わせながら解明しようとしたのであろう。

これはあながち荒唐無稽な話ではない。ゴールドスタインの思想は、現代では、生物記号学(biosemiotics)として、物質から種々の有機体(生命体)の進化メカニズムを説明する科学研究・思想に展開しつつある。そこでは、物理科学は新たな、生物・生命体(有機体)科学の一部(物質的基礎)になる。有機体の進化・組織化とその解明には情報・記号過程(因果論の他に記号論)が必須になったのである。

このように科学の先端では、世俗的な世界観とは大いに異なる(証拠に基づく合理的な)世界観が生まれつつある。このような世界観が共有され、生物や自然まで我々の仲間だと“自明さをもって思念・信念”できるようになれば、我々の行動様式(文化)も変わり、SDGs達成の期待も高まるだろう。今はこれを詳述する余裕も能力もないが、機会があれば検討したい[8]。

さてもう一つ。こうやってマズローの思考・探究の展開を辿ってみると、自分自身の人生経験の質的変化を内省し、それと自己実現・超越者と評価できる人の情報(伝記・著作等)や古今東西の精神的伝統の知見と突き合わせつつ吟味し、自己の人生経験を普遍化し、成人の人間発達(adult development)の可能性を探究していたとも言える。その点で、成人発達理論や生涯発達心理学の研究展開などとの比較検討も重要になってくるかもしれない。すでに一部、そのような研究もある。それを簡単に紹介する。

D’Souzaら(2016)は、マズローの欲求階層説を、ヒンドゥー教の人生段階説(四住期:学生期, 家住期, 林住期, 遊行期)、フロイトやエリクソンの発達段階説、人間進歩の古代ユダヤ教伝統、コールバーグの道徳的発達段階説などと比較し、その相関を明らかにしている。ここでは、臨床的経験・研究に基づくエリクソンの心理-社会的発達段階説(ライフサイクル論)との関連を説明している部分を引用しよう[9]。

エリクソンの発達段階説は、標準的な各発達段階固有の発達課題(危機)の解決に成功するか失敗するかで分岐発展していく。引用部分の“美徳”は発達課題の解決に成功した場合に形成・獲得される人格的特質(価値)である。最初の“希望”は「基本的信頼」という発達課題を解決・達成できた場合の価値である。これはボウルビイらの愛着(安定愛着)の形成にほぼ対応する。か弱い幼子の、愛し世話(care)してくれる親密な存在への確信が自己や他者、そして世界への信頼と“希望”をもたらすのである。不幸にもそのような確信が得られなければ、自己不信(低自尊心等)や他者への不信(愛・関係性の障害等)、そして世界への不信(探索行動の欠如、諸出来事への防衛的対処等)が出現するだろう。この分岐はその後の人生経験・行路を大きく左右する。ことほど左様に、エリクソンの最初の5つの発達課題の解決(美徳の獲得)の失敗はマズローの欠乏欲求に対応する。両者とも、それなりの環境に育てば、自己実現(エリクソンの“忠誠”=アイデンティティ確立)に至り、その後、人生を共にする他の一者との一体化(“愛”:二者関係のアイデンティティ確立)、さらに子どもを含む家族の一体化(“配慮”:三者関係のアイデンティ確立)が続き、それから晩年の、死と向き合い、残された日々の中で自己と親密な人びと、社会、自然・世界と折り合いをつけ、この世でやれることはやって、望むらくは安らかに死に至る“知恵”(エリクソンは“自我の統合 vs. 絶望”という発達課題の解決として示した)を獲得したい。“忠誠”以降はまさに、アイデンティティ(自己)の拡大過程であり、見方を変えれば、マズローの超個過程である。エリクソンは中年(『ガンジーの真理』)までしか厳密な検討ができなかったようであるが、“知恵”はまさにマズローの最晩年に対応するように思われる[10]。

なお、エリクソンの“美徳(virtues)”という概念は誤解を招きやすい。西平(1985)はこの点を検討し、次のように記している[11]。

エリクソンの“美徳(virtues)”は、人間発達に内在する駆動力・衝動に基づく活動の結果獲得された性格的“強さ(strength)”であり、マズローの自己実現過程の各段階での具体的現れに相当すると考えられる。いずれにしても、両者(の理論)とも、健康な人間は、環境さえ整っていれば、各発達課題を解決し、自己実現、そして自己超越に向かう人生を送る(そういう内発的駆動力=動機づけを持っている)と考えていることがわかる。そして、そのような人生発達の概念やイメージは世界の多様な文化的・精神的伝統の中にも存在していたのである。

またBland & DeRobertis(2017)は、マズローの各欲求階層(とくに欠乏欲求段階)の説明と現代の実証研究を照らし合わせ、マズローの説明の基本的妥当性と実証研究に基づくより具体的な研究知見・成果を明らかにしている[12]。要するに、マズローの半世紀前の洞察・指摘は、その後の実証研究で基本的な部分が支持されるようになったとともに、彼の問題意識の一層の追求はますます重要なものになってきた。

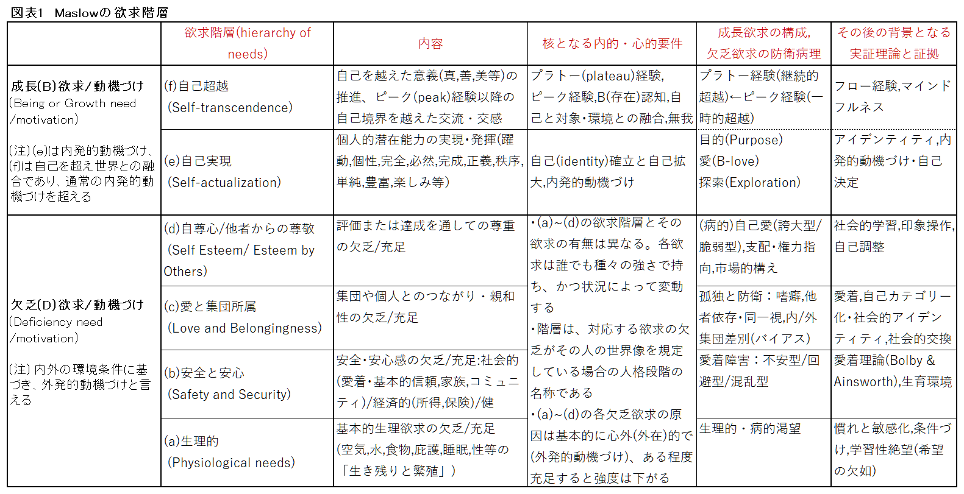

最後に、今回の注での補足まで踏まえ、マズローの欲求階層とシュワルツの価値観理論、エリクソンのライフサイクル論を比較した図表4-1を示す。

簡単に図表4-1の比較を説明しておく。

①マズローは大人の人間成長(発達,進化)を考えていた。大人とは成長欲求の元、個人として自己実現した人であり、エリクソンで言えば同一性確立した人になる。

②欠乏欲求が支配的で、成長欲求が阻害されている人は自己実現(同一性確立)が困難であるような、各種人間的障害(disorder)に対処しなければならない。マズローでは、それらは(a)~(d)の支配的欠乏欲求段階に基づいて多様である。エリクソンでは、各発達課題(危機)の解決に失敗した場合の性格的弱み(⇔の右側特性)になる。

③エリクソンの同一性確立以降(上部)は、同一性の2者関係(愛)、3者関係(次世代の世話,配慮)、最後に世界(過去・現在・未来の世界)との関係への拡張というように、同一性の拡張過程になる。しかし見方を変えれば、これは関係性の拡張であり、マズローの自己超越過程と対応する。

④エリクソンは、マズローの(c)や(d)の欠乏欲求段階で生じうる病的な自己拡張(ナルシシズム)や集団同一化をうまく扱えなかった。(『ガンジーの真理』等で、中年以降の問題と絡めて疑似種族化ー 一種の自民族中心主義ーに注目はしたが。)

⑤シュワルツは人間成長・発達の理論ではないが、世界中に普遍的に存在する10の価値観を実証的に明らかにした。世界中の人々は、この10の価値観の独自の組み合わせとしての価値観を有し、それを満足するように諸行為を秩序づけ、人生を送る。要するに、この価値観は人生の基本的動機づけであり、したがってマズローの欲求階層に相当する。実際、かなり対応関係がある。

⑥シュワルツの博愛は自己拡張や集団同一化に近い意味であり、問題ある集団行動も含まれる。したがって、マズローの(c)の欠乏欲求段階辺りに位置づけられる。(自民族中心主義等の問題も扱えるということ)

⑦ただしシュワルツの価値観は円環構造([5]参照)を成しているので、図表4-1では価値観の間の2次元の親近関係が的確に表されていない点に注意が必要である。10の価値観を組み合わせて個人が独自の価値観を創造する際に、親近関係にない(両立しにくい)価値観の合成は持続可能性が低いから、問題を生じやすいだろう。たとえば、自己決定を伴わない博愛は(無自覚的に)自民族中心主義や集団対立を生じやすいだろう。

⑧マズローの自己超越は、普遍主義と博愛の融合したものと見なせる。認知的な普遍化(信念の内省・相対化、全体の整合性吟味・統合化)が必須ということだろう。彼のプラトー経験の記述にはそういう側面が現れていた(実存のパラドクスの超越・合一)。ただ円環構造では普遍主義と博愛は隣接し融合しやすい。内集団的博愛を客体化し相対化できれば、その普遍化・グローバル化へはあと一歩であろう。その普遍化の“足場”は、現代では宗教や神秘主義ではなく、普遍化能力を養う教育・学習だろう。

奥 正廣

奥 正廣

専門は、社会心理学、社会工学、創造性研究。東京工業大学理学部応用物理、同大学院社会工学修士課程修了、同博士課程単位取得満期退学の後、(社)農村生活総合研究センター研究員。日本各地の地域社会調査に携わる。平成3年、東京工科大学着任。教養学環長を経て名誉教授。日本創造学会 理事長,会長等歴任。

Gruel,N.(2015). The Plateau Experience: An exploration of its origins, characteristics, and potential. The Journal of Transpersonal Psychology, 47(1), 44-63

知恵(wisdom)の実証研究も世紀末から進んできた。下記参照。

・楠見孝(2018). 熟達化としての叡智:叡智知識尺度の開発と適用. 心理学評論, 61(3), 251-271

なおKoltko-Rivera(2006)は、知能研究者スタンバーグの知恵の説明を引用して下記のように記している。

知恵は伝統的に人間の最高の発達の一形態であると考えられている。スタンバーグの知恵のバランス理論の中心的な側面が自己超越を含んでいることは注目に値する。彼が定義したように、“「知恵」とは、(a)個人内的、(b)対人関係的、(c)個人外的利害関係の間で、(a)短期的にも(b)長期的にも、(a)既存環境への適応、(b)既存環境の形成、(c)新たな環境の選択、のバランスをとるために、共通善の達成に向けた価値観を媒介とした、成功した知性と創造性の応用と定義されている。” “このように、知恵とは、単に自分や他の誰かの自己利益を最大化することではなく、様々な自己利益(個人内的)と他の人の利益(対人関係的)や、自分の住んでいる都市や国、環境、あるいは神などの文脈の他の側面の利益(個人外的)とのバランスをとることである。個人外的関心には、学校の福祉に貢献すること、地域社会を助けること、国の福祉に貢献すること、神に仕えることなどが含まれるかもしれない。異なる人々はこのような諸利益を異なる方法でバランスさせる。一方の極端では、悪意のある独裁者は自分の個人的な権力と富を重視し、もう一方の極端では、聖人は他者と神への奉仕のみを重視するかもしれない。”(Sternberg, 2003, pp.152-4)

自己実現、ピーク経験、プラトー経験に関する測定尺度も作られ、調査研究が始まっている(Gruel(2015)、Kaufman(2020)等参照)。このような科学的探究の方向性を作ったのがマズローと考えられる。Koltko-Rivera(2006)は、自己超越をマズローの階層の一部として認識することは、理論と研究にとって重要な結果をもたらすという。すなわち、(a)人生の意味に関する世界観のより包括的な理解、(b)利他主義、社会的進歩、知恵の動機づけ的ルーツのより広い理解、(c)宗教的暴力(テロリズム含む)のより深い理解、(d)宗教と精神性の心理学の主流心理学への統合、および、(e)心理学理論へのより多文化的に統合されたアプローチの促進、である。

(a)に関しては、マズローの欲求階層は特定の世界観(物理的・社会的な宇宙についての個人や文化の仮定の集合)に対応していたのだった。(b)の知恵に関しては注[3]で触れた。(c)に関しては、自爆テロは一種の自己超越とも言えるし、日本ではオウム真理教事件について、なぜ理系のそれなりに有能な若者が相当数参加したのか等の徹底的解明がなされず葬り去られようとしている。(d)に関しては、脳神経科学の進展も含め、高次の人間経験の科学的解明ができそうな段階に来た。

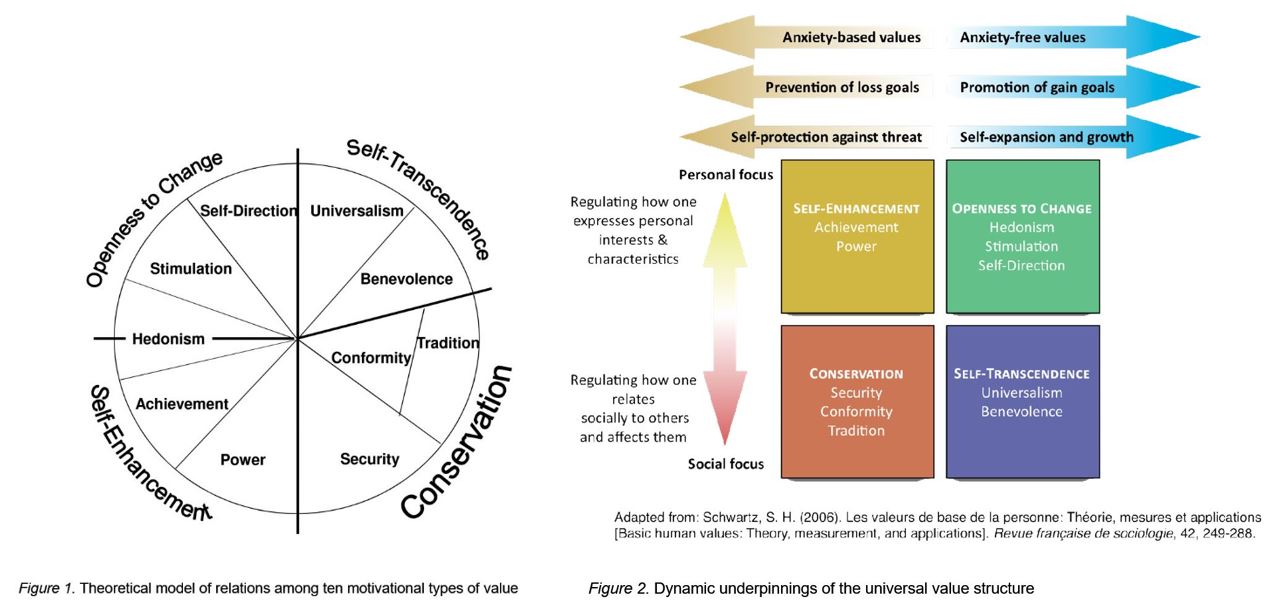

とくに(e)に関して補足すれば、シュワルツらは、50ヵ国以上(Schwartz(2012)では82ヵ国になっている)の参加者を対象に価値観に関する研究を行ってきた(Smith & Schwartz,1997)。彼は10種類の動機づけ的に異なるタイプの価値観が、経験的に2つの両極的な次元に整理されることを見出した。すなわち、“変化への開放性⇔安全・同調・伝統・秩序維持”と“自己強化⇔自己超越”である。彼の研究では、自己超越の極は、普遍性(すべての人と自然の福祉のための理解、寛容、保護)と博愛性(親しい人の福祉を維持し、向上させること)を促進する価値観を反映している。参考までに、Schwartz(2012)の2図を紹介しておく。なおFigure 2は、Figure 1の円環構造(価値観布置)を2次元の視点・尺度で整理したもので、回転しているように見えるが(布置は同じなので)意味的に違いはない。

・Schwartz,S.H.(2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116

上図の基本的理解のために、少し長いが重要なので、彼の価値観の考え方と10の価値観の説明部分を引用しておく。なかなか味わい深い説明になっていて、今後のwell-beingを考える土台になり得る。まず価値観をどう考えるかを説明している(pp.3-4)。(以下の引用の下線は奥)

価値観の本質

自分の価値観を考えるとき、私たちは人生において何が大切なのかを考える。私たちはそれぞれ、重要度の異なる数多くの価値観(例えば、達成、安全、博愛)を持っている。特定の価値はある人にとって非常に重要であるかもしれないが、別の人にとっては重要ではない。(シュワルツの)価値(観)理論は多くの理論家の文献に暗黙的に現れる6つの主要な特徴を特定する価値観の概念を採用する。

(1) 価値観は感情と密接不可分に結びつく信念である。価値観が活性化されるとき、それらは感情を吹き込まれるようになる。独立が重要な価値観である人は、独立が脅かされると興奮し、それを守ることができないと絶望し、それを楽しむことができると幸せになる。

(2) 価値観とは、行為の動機づけとなる望ましい目標のことである。社会の秩序、正義、親切が重要な価値観である人は、これらの目標を追求しようとする。

(3) 価値観は、特定の行為や状況を超越したものである。例えば、服従(順応)や誠実さの価値観は、職場や学校でも、ビジネスや政治でも、友人や見知らぬ人との関係でも該当するだろう。この特徴は、通常、特定の行為、対象、または状況を指す規範や態度と価値観を区別する。

(4) 価値観は、標準や規準として機能する。価値観は、行為、政策、人、出来事の選択や評価を導く。人々は、何が良いか悪いか、正当か違法か、やる価値があるか、避ける価値があるかを、大切にしている価値観に対するあり得る結果に基づいて決定する。しかし、日常の意思決定における価値観の影響はほとんど意識されない。価値観が意識に入るのは、人が考えている行為や判断が、その人が抱く異なる価値観と矛盾する意味合いを持つときである。

(5) 価値観は、互いに相対的重要度の高い順に並べられている。人の価値観は、個人を特徴づける優先順位で秩序づけられたシステムを形成している。達成や正義を重視するのか、新しさや伝統を重視するのか。この階層的な特徴は、価値観を規範や態度と区別するものでもある。

(6) 複数の価値観の相対的な重要性が行為の指針となる。どのような態度や行為も、典型的には複数の価値観に関係している。例えば、教会に出席することは、快楽主義と刺激の価値を犠牲にして、伝統と順応の価値を表現し促進するかもしれない。関連性があるが競合する価値観の間のトレードオフが態度や行動を導く。価値観はその文脈に関連し(それゆえ活性化される可能性が高く)、その行為者にとって重要であるとき行為に影響を与える。

以上がすべての価値観の特徴である。互いを区別するものは、それが表現する目標や動機づけの種類である。価値観理論では、それぞれの根底にある動機づけに応じて10の広い価値観を定義する。これらの価値観は、人が対処するのを助ける人間存在の3つの普遍的な要件の1つ以上に基づいているので、普遍的である可能性が高い。これらの要件は、生物学的有機体としての個人の欲求、協調的な社会的相互作用の欲求、集団の生存と福祉の欲求である。個人は、自分自身で人間存在のこれらの要件にうまく対処することはできない。むしろ、それに対処するための適切な目標を明確にし、それについて他者とコミュニケーションをとり、その追求に協力してもらわなければならない。価値観とは、これらの目標を精神的に表現するために用いられる社会的に望ましい概念であり、社会的相互作用の中でそれを表現するための語彙である。

次に、10の価値観を、それが表現する広範な目標の観点から定義し、それが普遍的な要件に基づいていることに注意し、関連する価値概念に関係づける。各価値観の意味をより具体的かつ明確にするために、各価値観を測定するための最初の調査手段に含まれている価値観項目のセットをかっこ(parentheses)内に列挙する。重要な価値項目(自尊心など)の中には、複数の意味を持つものがあり、複数の価値の動機づけ目標を表現している。これらの項目は角かっこ(brackets)内に記載されている。

10の価値観の解説は下記である(pp.5-7)。

自己決定(自律)(Self-direction)

・特徴的目標: 独立した思考と行為-選択、創造、探索

自己決定は、制御と熟達を求める有機体の欲求と、自律性と独立性の相互作用的要件から生じる。(創造性, 自由, 自己目標の選択, 好奇心, 独立) [自尊心, 知的, プライバシー]

刺激(Stimulation)

・特徴的目標: 人生における興奮、新規さ、挑戦

刺激の価値は、脅威よりも最適で肯定的な活性化水準に維持するために、多様性と刺激を求める有機体の欲求から生じる。この欲求は、おそらく自己決定の価値観の根底にある欲求に関連している。(変化に富んだ人生, 刺激的な人生, 勇敢さ)

快楽主義(Hedonism)

・特徴的目標: 自分自身の快楽あるいは感覚的満足

快楽主義の価値観は有機体の欲求とそれらを満足させることと結びついた快楽から生じる。多くの分野の理論家は快楽主義に言及する。(快楽, 人生を楽しむこと, 放縦)

業績・達成(Achievement)

・特徴的目標:社会的基準に従って能力を発揮することによる個人的成功

資源を生み出す有能なパフォーマンスは、個人が生き残り、グループや組織が目的を達成するために必要である。ここで特徴づけられているように、達成の価値観は、一般的な文化的基準に従って能力を発揮し、それによって社会的な承認を得ることを強調する。(野心的, 成功した, 有能な, 影響力のある) [知的, 自尊心, 社会的承認]

権力(Power)

・特徴的目標: 社会的地位と威信、人々および資源に対する制御または支配

社会制度の機能には、明らかにある程度の地位の差別化が必要である。支配/服従の次元は、文化内・文化間を問わず、対人関係のほとんどの実証分析に現れている。社会生活のこの事実を正当化し、集団のメンバーがそれを受け入れるように動機づけるためには、集団は権力を価値として扱わなければならない。権力の価値観はまた支配と制御のための個人的欲求の変形であるかもしれない。価値分析家は、権力の価値観についても言及している。(権威, 富, 社会的権力) [自分の公共イメージの維持, 社会的認知度]

権力と達成の価値観は両方とも社会的尊重に焦点を合わせる。しかし、達成の価値観(例えば野心的)は、具体的な相互作用の優れたパフォーマンスの能動的な呈示を重視するのに対し、権力の価値観(例えば権威、富)は、より一般的な社会システム内の支配的な位置の獲得や維持を重視する。

安全・安心(Security)

・特徴的目標: 社会・関係性・自己の安全性・調和・安定性

安全・安心の価値観は、個人と集団の基本的要件から生じる。安全・安心の価値観の一部は主に個人の利益(例えば清潔さ)に、その他はより広い集団の利益(例えば国家安全保障)に役立つ。しかし後者であっても、自己またはその人が同一視する人々のための安全の目標を相当程度表現する。(社会秩序, 家族の安全, 国の安全保障, 清潔感, 好意の交換) [健康, 中庸, 帰属意識]

同調(Conformity)

・特徴的目標: 他人を動揺させたり、傷つけたり、社会的な期待や規範に違反する可能性のある行為、傾向、衝動を抑制すること

同調の価値観は、個人が円滑な相互作用と集団の機能を混乱させたり、損なったりする可能性のある傾向を抑制するという要件に由来する。定義のように、同調の価値観は、日常の相互作用において、通常は親しい他者との間で、自制心を重視する。(従順, 自己規律, 礼儀正しさ, 親や年長者への敬意) [忠実, 責任感]

伝統(Tradition)

・特徴的目標:自分の文化や宗教が提供する習慣や考え方を尊重し、それにコミットし、受け入れること

集団はどこでも、共通の経験と運命を表す習慣、シンボル、考え、信念を育む。これらは、大切な集団の習慣や伝統として承認されるようになる。それらは集団の連帯を象徴し、独自の価値を表現し、その存続に貢献している。それらは多くの場合、宗教的な儀式、信念、行動規範の形をとる。(伝統の尊重, 謙虚, 敬虔, 人生における自分の役割の受容) [節度ある, 精神的な生活]

伝統と同調の価値観は、特に動機づけ的に近く、それらは社会的に課された期待に自己を従わせるという目標を共有している。両者の主な違いは、自己を従属させる対象にある。同調は、親、教師、上司など、人が頻繁に交流する人への従属を伴う。伝統は、より抽象的な対象、たとえば宗教的・文化的な慣習や考えへの従属を伴う。これに付随するものとして、同調の価値観は、現在の、変化する可能性のある期待への応答を促す。伝統の価値観は過去からの不変の期待への応答を要求する。

博愛(Benevolence)

・特徴的目標:人が頻繁に個人的接触のある(内集団(in-group)の)人々の福祉を維持し高めること

博愛の価値観は滑らかな集団機能のための基本的な要件と所属のための有機体的欲求から生じる。最も重要なのは家族および他の一次集団内の関係性である。博愛の価値観は他の人の福祉のための自発的な気遣いを重視する。(役に立つ, 正直, 寛容, 責任感, 忠実, 真の友情, 成熟した愛) [帰属意識, 人生の意味, 精神的な生活]。

博愛と同調の価値観は、どちらも協力的で支持的な社会関係を促進する。しかし、博愛の価値観はそのような行動のための内在化された動機づけの基盤を提供するが、同調の価値観は対照的に、自己にとって否定的な結果を避けるために協力を促進する。両方の価値観は、同じ有用な行為を、別々にまたは一緒に動機づけるかもしれない。

普遍主義(Universalism)

・特徴的目標:すべての人々の福祉と自然のための理解、感謝、寛容、および保護

これは博愛の価値観の内集団への焦点化と対照的である。普遍主義の価値観は、個人と集団の生存欲求に由来する。しかし、人々は、拡大された一次集団を超えた他者に遭遇し、自然資源の希少性に気づくまで、これらの欲求に気づくことはない。その時、人々は、異なる他者を受け入れ、正当に扱うことに失敗すれば、生命を脅かす争いにつながることに気づくかもしれない。彼らはまた、自然環境を保護しないことは、生命が依存している資源の破壊につながることに気づくかもしれない。普遍主義は、より大きな社会と世界の中の人々の福祉への関心と自然(広い心, 社会正義, 平等, 平和な世界, 美しい世界, 自然との一体感, 知恵,環境保護)への関心という2つの下位タイプの関心を組み合わせたものである。

価値理論の初期バージョンは精神性(spirituality)が別の普遍主義に近い価値観を構成するかもしれないという可能性を提起した。精神的な価値観の特徴的目標は、日常の現実を超越した意味、一貫性、および内なる調和である。究極の意味を見つけることが人間の基本的欲求であるならば、精神性はすべての社会に見られる明確な価値であるかもしれない。そのため、価値調査では、(精神的生活, 人生の意味, 内的調和, 無執着, 自然との一体感, 人生における自分の役割を受け入れること, 敬虔であることなど)さまざまな情報源から得られた精神的な価値観を示す可能性のある指標が含まれていた。しかし、精神性は文化間で一貫した意味を示すことはできなかった。文化を超えた一貫した意味がないため、精神性は多くの社会で潜在的に重要であるにもかかわらず、理論から脱落したのである。

上記10の価値観が円環構造を成すのは、価値観(あるいはその動機づけ)の間に意味的な遠近関係、あるいは両立可能/不可能関係があるからで、次のような指摘とともにFigure 1(10種類の価値観動機づけタイプ間の関係性理論モデル)等が作成される(pp.9-10)。

理論は10の価値観を区別するが、より基本的なレベルで、価値観は関連した動機づけの連続体を形成することを仮定する。この連続体が円環構造を生み出す。連続体の性質を明らかにするために、下記のように、隣接する価値観の共有された動機づけの重要性を指摘しておく。

a) 権力と達成–社会的優越感と尊敬

b) 達成と快楽主義–自己中心的な満足

c) 快楽主義と刺激–感情的に心地よい覚醒への欲求

d) 刺激および自己決定(自律)–新規さと熟達への内発的興味

e) 自己決定(自律)および普遍主義–自己判断への信頼と存在の多様性の快適さ

f) 普遍主義と博愛–他者の充実と利己的な利益の超越

g) 博愛と伝統–自分の内集団への献身

h) 博愛と同調–親密な関係を促進する規範的な行動

i) 同調と伝統–社会的に課された期待を支持して自己をそれに属させること

j) 伝統と安全・安心–生活に確実性を与える既存の社会的取り決めを維持すること

k) 同調と安全・安心–関係における秩序と調和を保護すること

l) 安全・安心と権力–関係や資源を制御することで脅威を回避したり克服したりすること

なおFigure 2(普遍的価値観構造の動的基盤)は、価値観の構造を組織化する次の3原則を反映している(pp.12-4)。

①意思決定において同時に関わる価値観の整合と矛盾:Figure 1の円環構造の2次元4類型化(次の②と③がその2次元になっている)

②価値獲得が提供する利益:個人中心(個人的利益の表現の仕方の統制)⇔社会中心(他者に社会的に関係し影響を与える仕方の統制)(Figure 2の上⇔下)

③不安と価値観の関係:(不安,目標損失,脅威に対する)防衛的対処⇔(肯定的価値,目標獲得,自己拡張と成長に向かう)挑戦的対処(Figure 2左⇔右)

世界のほとんどの(多様な)集団・社会で、この価値観の円環構造(Figure 1)とその動的基盤(Figure 2)が文化的に共有されていることがシュワルツらによって確かめられた。個々人は、その動的特性の影響を受けつつ、自らの独自の価値観・構造を形成するということであろう。なお注目すべきは、③の次元(文脈)はマズローの欲求階層の“欠乏欲求・動機づけ⇔成長欲求・動機づけ”に対応し、②の次元(個人中心⇔社会中心)は、欠乏欲求にも成長欲求にも存在する多様性・変動である。

さらにFigure 2で、③の防衛的対処⇔挑戦的対処の次元が3種の⇔で表示されていることは、③次元は具体的に3種の意味が含まれていることを示唆している。一番上は“不安に基づく価値観⇔不安から自由な価値観”であり、これはマズローの欠乏欲求の「安全・安心欲求」にほぼ対応するだろう。一番下の“脅威に対する自己防衛⇔自己拡張と成長”は主に自己と他者との関係性に関連すると推測されるからマズローの「愛と所属」に、真ん中の“目標損失の防止⇔目標獲得の促進”は主に成功/失敗の評価に関連すると推測されるからマズローの「自尊心/他者からの尊敬」に関係するだろう。

また、カウフマンによるマズロー思想の整理・調査に基づけば、彼の自己実現・超越の成長過程の構成は、探索(Exploration)⇒愛(B-love)⇒目的(Purpose)であった。これは、②の次元で言えば、個人中心(探索:Openness to Change)から社会中心(愛:Benevolence)に向かい、最後に両者を認知的に統合すること(目的:Universalism)だと解釈できる。言い換えれば、シュワルツの“博愛”と“普遍主義”が結合した価値観ないし欲求・動機づけがマズローの「超越」に対応するだろう。マズローがプラトー経験はより認知的になると述べたのは、人生の意味を普遍化させる動機づけ・能力が必要とされるということだったのかもしれない。ある意味で、シュワルツはマズローの欲求階層(動機づけ)理論を実証的基盤に乗せ発展させた“正統な後継者”(の1人)と言えるだろう。

また、異文化間研究では“個人主義⇔集団主義”といった両極性の構成概念も研究されてきた。自己実現の構成概念の中には、自己超越の構成概念の中には存在しない、(この集団的自己アイデンティティのように)暗黙の自己強化・拡大のためのある種の潜在的な可能性がある。この両極性の次元は、個人が望むものと個人の準拠集団(人の信念・態度・行動等に強い影響を与える集団)が求めるものとの間に基本方針の対立がある状況(例えば、私は詩人や理論家になりたいが、家族は私を弁護士や配管工にしたいと望んでいる)に関する個人や文化の選好を反映している。個人主義の極に位置する人は、個人の基本方針が優先されるべきだと考えるのに対し、集団主義の極に位置する人は、準拠集団の基本方針が優先されると考える。このあたりは日本的集団主義や東アジアの相互協調的自己・世界観(*)の問題と絡んでくる。ただこれはシュワルツのFigure 2の②次元(個人中心⇔社会中心)の、多少説得力の落ちる表現のようにも思える。

いずれにしても、以上のような理論や次元を考慮することで、文化とその中で生きる人々の人生の違いの理解を一層深めることができるだろう。

* 増田貴彦・山岸俊男(2010). 文化心理学(上・下). 培風館 など参照。日本の伝統的な準拠集団は家族や“世間”であったが、現在はインターネット上(とくにSNS等)のヴァ―チャル集団の影響が大きいかもしれない。この集団は自分の好みで選択された集団であり、自分の従来の信念・態度・行動を増幅・強化する傾向がある。昨今の社会を分断するような集団間対立や集団態度の極端化はインターネットの影響も大きいだろう。